Un certain nombre de genres artistiques réunissent plusieurs voies d’expression (théâtre, opéra, cinéma…) et font appel à plusieurs sensorialités (ouïe, vision pour les principales). Quand l’œuvre d’art fait appel à un seul média (par exemple la musique seule), n’est-elle pourtant réservée qu’à la seule ouïe ? Quant à l’œuvre d’art multimodale, est-elle toujours conçue sur le mode narratif des genres précédemment évoqués ?

Les étudiants de DUMI 1, DUMI 2 et de Master 1 PMTDL du CFMI de Lyon se sont penchés sur la question, pendant l’année 2018-2019, sous la direction de leur enseignante Muriel Joubert. Ce dossier est le fruit de réflexions collectives (synthèses de cours), de participations individuelles (notices de concert, interview, dossier simulé de production) qui éclairent une œuvre en particulier.

L’interférence des sensorialités dans les œuvres monomodales

par Océane Bosco, Emiliano Germain, Amélie Lambert, Silène Sautreau, Maia Steinberg

Une œuvre mono-modale est une œuvre qui utilise une seule voie d’expression. On pourrait penser que la musique ne mobilise à priori que l’ouïe mais, dans le cas des représentations « live » de la musique on se rend compte que la vision a une incidence sur notre perception et notre ressenti.

Il a été découvert que dans notre cerveau ils existent des neurones multisensoriels. Cela peut expliquer une possible synesthésie naturelle qui a son origine dans le toucher depuis la naissance, puisqu’il y a, à ce tout premier stade, une sorte d’amodalité. On définit la perception amodale comme une impossibilité de différencier les modes sensoriels sollicités qui semblent fonctionner de manière fusionnelle. L’amodalité est caractéristique de la perception du bébé ; on la perd au fur et au mesure de la croissance; le processus de l’apprentissage joue probablement un rôle important dans cette perte.

En effet, l’interdépendance de nos sens et nos perceptions multiples de ce qui est vécu ont des conséquences sur la perception d’une œuvre musicale.

On peut décliner ces conséquences en trois types : Conséquences sur la perception de l’œuvre, conséquences sur les choix d’interprétation de l’artiste, et conséquences d’ordre sociologique.

Le concert, fait avant tout pour écouter une œuvre en « live », est immanquablement visuel. Il ajoute une force à ce qui est vécu, va appuyer voire renforcer le discours musical. Dès lors, décors et mise en lumière, mais aussi attitude, expressivité, apparence de l’interprète sont autant de paramètres qui vont enrichir la perception qu’aura le public de la performance.

L’artiste peut alors opérer des choix quant à ces paramètres, renforçant tantôt son apparence physique et son attitude scénique (on parle notamment de « faire le show », il s’agit bien de cela), tantôt l’expressivité qu’il met dans son jeu, insufflant ainsi sa personnalité dans l’œuvre interprétée.

La gestuelle du musicien, sa présence, ont des conséquences sur notre perception même. Elles peuvent parfois renforcer notre audition de par l’expressivité de l’artiste mais elles peuvent également parasiter notre écoute, dans le cas par exemple d’un artiste qui serait trop démonstratif. D’où la préférence de certaines personnes de fermer les yeux lorsqu’elles écoutent de la musique afin de ne pas être perturbées par des stimuli visuels.

Mais à cause d’un héritage culturel ethno-centré et d’un académisme quelque peu conservateur, voir un artiste pourra aussi lui porter préjudice.

Suite à des expériences sur des centaines de personnes, des chercheurs ont pu constater que les musiciens amateurs ou professionnels jugeaient, souvent involontairement, la qualité d’une œuvre par son rendu visuel plus qu’auditif. Les jurys de concours de musique classique affirment que c’est un paramètre à absolument prendre en compte dans le jugement, au même titre que la qualité musicale. On peut se demander si cette valorisation du visuel n’est pas un moyen de tromper ou d’embellir les discours.

Lors des auditions des musicien·ne·s de l’orchestre de Paris et d’Ile de France, le jury a recours à un paravent pour ne pas donner lieu à des discriminations lors des recrutements. Le travail de la chercheuse Chia-Jung Tsay appuie cette idée puisqu’elle a constaté que lors de ses expériences, même les « professionnel·le·s de la musique » étaient tout aussi bien influencés par ce qu’ils·elles voyaient, et qu’il était presque impossible de concentrer toute son attention sur le « son pur ».

Des facteurs tels que l’origine ethnique, l’origine sociale, le sexe, et le handicap entraînent des discriminations dans les sélections des musiciens, particulièrement dans le milieu de la musique classique et d’orchestre. Malgré des efforts pour empêcher ces discriminations, entre autres par l’utilisation d’un paravent qui cache l’interprète aux auditions d’orchestre, des inégalités des chances persistent.

La grande majorité des informations recueillies par le cerveau humain passe par la vue ; la vidéo est également le média le plus utilisé dans la société actuelle. Dans le domaine musical, la présence d’un support visuel permet d’associer des images à une musique, et de rendre ainsi l’ensemble plus accessible. D’autre part, l’influence des images sur la perception sonore a tendance a laisser moins de place à l’imagination et impose un certain regard, celui du·de la réalisa·teur·trice, en ce qui concerne le support vidéo par exemple. Avant même le montage filmique, l’attitude, l’aspect physique et les gestes qui font partie de la personnalité de l’interprète vont déjà influencer notre perception et notre manière d’apprécier une œuvre.

De la posture interprétative au montage filmique

par Louis Roudaut et Anne-Lise Rochoux

Lors d’une performance, le musicien interprète a souvent recours à un jeu extra musical (gestes, expressions faciales), qui lui permet d’expliciter son attention musicale pour que le spectateur comprenne mieux son discours.

Dans le cas d’une retransmission vidéo d’une performance, le montage des plans visuels permet de sélectionner des morceaux choisis de ce jeu extra- musical. Dans les extraits visionnés, le montage expose des gros plans centrés sur les doigts ou sur le visage de différents pianistes. Il accentue ainsi les nuances et émotions exprimées musicalement et corporellement par les différents interprètes, et rend l’interprétation plus lisible.

Mais le montage peut aussi accentuer certaines expressions jusqu’au « trop théâtral » ou au ridicule, en soulignant de manière trop abusive certaines intentions de l’interprète (surtout dans le cas ou celui-ci « surjoue »). Un autre risque est de capter des gestes parasites qui peuvent nuire à la lecture de l’exposé corporel de l’interprète. Enfin, le montage peut parfois guider le public de manière trop directive et évidente : pour cette raison, les gros plans sont souvent alternés avec des plans plus naturels, « vus du public ».

Le montage final est donc capital pour permettre une bonne lecture de l’œuvre et de ses subtilités, et nécessite une collaboration étroite entre l’interprète et le réalisateur.

Il faut ainsi garder à l’esprit qu’en tant que spectateur ou, dans ce cas, de téléspectateur, nous observons la scène au travers des yeux du réalisateur, au travers de sa perception subjective. Nous appréhendons l’œuvre à travers cette lucarne nécessairement réduite qui influence notre perception.

Les représentations mentales lors de l’écoute de la musique

par Anne-Lise Rochoux

Il est fréquent, à l’écoute d’une musique, de laisser notre imagination vagabonder, se créer des images, des sensations. Écouter de la musique ne relèverait donc pas d’un seul sens, d’un seul ressenti. En effet, il a été prouvé depuis plusieurs années que le cerveau humain comprenait de nombreux neurones multi sensoriels. De plus, ce réflexe de convoquer simultanément plusieurs sens lors d’une expérience sensoriel nous est habituel depuis notre plus jeune âge à travers le sens du toucher, la mise en corps de la sensorialité. En effet, le nouveau-né est amodal (il ne parvient pas à séparer les différentes modalités et reçoit les informations sensorielles en une seule) mêlant ainsi diverses capacités sensorielles au cours d’une seule et même expérience.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le ressenti lors d’une musique peut éveiller en nous plusieurs de nos sens, permettant ainsi de créer des images mentales, de créer une autre perception de la musique, d’autant plus profonde et plus riche qu’une simple réception auditive de l’œuvre musicale.

Une inversion : les tableaux sonores

par Jean-Stéphane Ricol

Dans une œuvre visuelle (peinture, sculpture …), le son peut être représenté, principalement par des bouches ouvertes illustrant un rire, un cri, un chuchotement … (Départ des volontaires de l’Arc de Triomphe, Le cri de Munch, Étude du pape par Velasquez de Francis Bacon) ou des oreilles fermées (Le cri), ou bien en représentant une forme musicale de manière picturale (Kandinsky).

Pluri-modalités dans la partition

par Soraya Puechavi et Teddy Merchadier

La musique s’est d’abord transmise oralement, c’est-à-dire directement par le sens qui reçoit le son, l’ouïe. À partir du IXe siècle, on a vu apparaître des notations qui se sont développées au cours de l’histoire pour aboutir à des formes de plus en plus précises, jusqu’à la partition qu’on connaît aujourd’hui et qui permet non seulement des constructions intellectuelles complexes (contrepoint, forme fugue) mais aussi une transmission rigoureuse.

Ainsi, le neume transcrit au IXe siècle le mouvement mélodique qu’imite le geste du chef de chœur dans l’espace ; il est donc lié à une conception spatiale de la musique (haut aigu, bas grave).

Au fil de l’histoire, grâce à l’apparition des notes et des portées, grâce à un système d’écriture de plus en plus précis, les compositeurs sont même allés jusqu’à manier, penser la place de ces symboles et écritures pour exprimer, au-delà de la musique, une idée, une émotion. Ainsi, dans l’Aria « Fuss und Reu » la Passion selon Saint Mathieu, Bach, sur sa partition, transcrit de manière visuelle et graphique les larmes qui coulent et exprime plus intensément le moment musical de tristesse : c’est ce qu’on appelle le «figuralisme».

L’écriture de partitions permet une approche visuelle de la musique et donne la possibilité au compositeur de complexifier son écriture et ses formes qui s’inscrivent dans le visuel, comme la symétrie (sur le modèle de la géométrie). On retrouve cette pratique chez Bach dans son Art de la fugue au sein duquel les notes de son thème sont parfois transposées de manière symétrique (en rétrogradation ou en renversement).

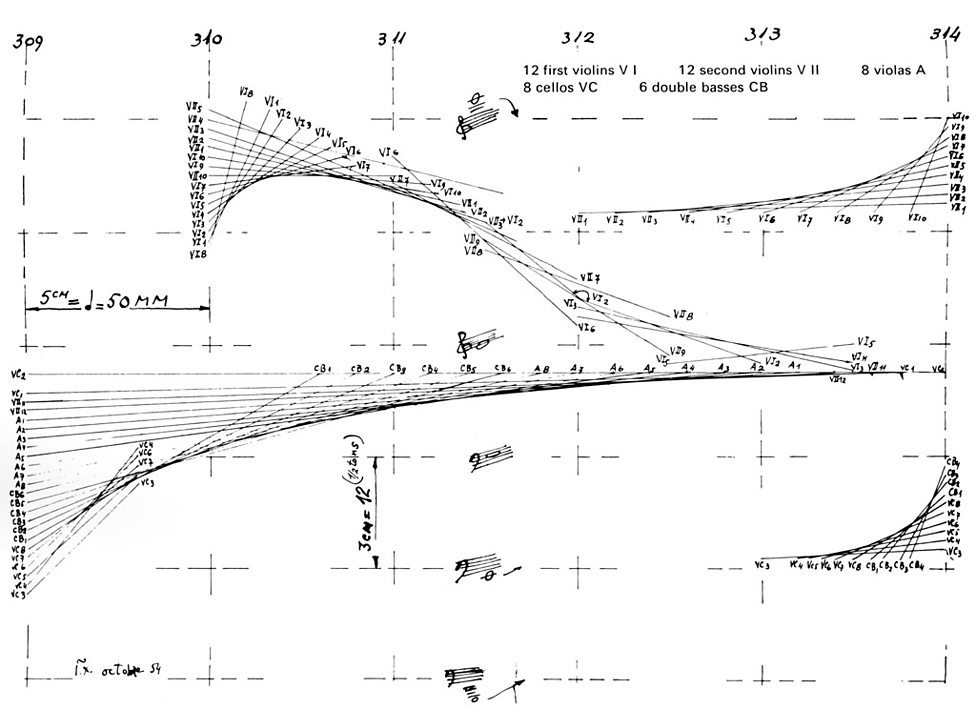

Enfin, de nouveaux types de notation font leur apparition à partir du XXe siècle, et certaines partitions peuvent être même considérées comme des œuvres graphiques à part entière. Xenakis réalise par exemple un graphique préliminaire pour son œuvre symphonique Metastasis en représentant tous les glissandi des instruments. La relation entre visuel et sonore est tellement forte qu’il en déduira, quelques années plus tard, une œuvre architecturale, le Pavillon Philips qu’il a réalisé avec Le Corbusier.

On constate donc que l’écriture d’une partition d’une œuvre peut prendre naissance d’une note, d’un geste, d’une émotion, de la conceptualisation d’un objet, d’une contextualisation scientifique de la musique ou encore de toute autre perception sensorielle.

Les œuvres plurimodales : quelles attentes ?

par Emiliano Germain

Jusqu’aux années 1910, l’opéra constitue l’œuvre plurimodale par excellence. Il réunit plusieurs domaines artistiques tels que la musique, les arts plastiques, la couture, l’éclairage, la danse, faisant se côtoyer les artistes et les modes d’expression dans une recherche d’union. Richard Wagner, lui, ira jusqu’à imaginer l’opéra comme œuvre d’art totale, où les domaines artistiques ne vont plus simplement se réunir mais vont fusionner en une seule et même œuvre ultime. Un peu plus tard, Alexandre Scriabine imagine une œuvre grandiose, intitulée Mystère — jamais achevée — dans laquelle sons, couleurs, toucher et odeurs se réunissent pour « recréer, à l’échelle humaine, les mouvements du macrocosme » (Marcella Lista, L’Œuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes, Paris, CTHS/INHA, 2006, p. 59). Dans d’autres domaines artistiques, Klimt et les symbolistes rêvent également d’une union des sens.

Cependant à partir des années 1913-1920, cette conception artistique s’essouffle : on privilégie de plus en plus l’éclatement et la superposition des différentes expressions artistiques plutôt que leur convergence. C’est en particulier le cubisme, le futurisme et le dadaïsme qui vont inspirer aux musiciens et compositeurs une nouvelle manière de penser l’art qui aboutira plus tard dans les années 1950 à des nouveaux modes artistiques : performance, théâtre musical, installations sonores… Des artistes comme Georges Aperghis avec Avis de Tempête ou Heiner Goebbels avec Stifters Dinge proposent une œuvre fragmentée, dépourvue à priori de signification immédiate, de narration donc de temporalité linéaire, et de lien direct entre les différents éléments perceptibles sur scène. Les fragments sont juxtaposés mais non unifiés : c’est au spectateur de les assembler et d’y insuffler un sens.

Exemples d’œuvres pluri-modales

Les articles qui suivent sont issus de notices plus ou moins développées ou de réflexions dégagées lors de nos séances, autour d’une œuvre en particulier, que celle-ci soit issue du répertoire classique du genre multimodal, ou qu’elle s’inscrive dans des modes de production artistique plus contemporains.

1. Des exemples « classiques » : opéra, opéra rock, comédie musicale, ballet…

Les œuvres pluri-modales « classiques » sont généralement fondées sur une narration. Elles suivent, dans leur conception, une forme de superposition chronologiques des expressions artistiques : argument, composition musicale, mise en scène ou chorégraphie, décor, etc.

La Traviata (1853) de Verdi, par Coralie Tarin-Salleyron (notice)

Verdi est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de musique d’opéra. Faisant partie de ses opéras les plus connus, La Traviata est d’abord très mal reçu lors de sa création le 6 mars 1853, mais sera bien mieux accueilli par le public le 6 mai 1954, soit un siècle après !

En écrivant beaucoup d’opéras, Verdi a permis l’évolution de ce genre. Ses livrets s’inspirent de différentes époques historiques. Il avait inscrit l’histoire de La Traviata dans sa propre époque (le XIXe siècle) mais cela lui fut refusé par le directeur de l’opéra La Fenice qui pensait que cela ne serait pas bien accepté par le public. Ainsi l’intrigue fut reportée à l’époque du roi Louis XV :

« Alfredo Germont, jeune homme de bonne famille, tombe éperdument amoureux d’une courtisane, Violetta, lors d’un dîner chez des amis communs. Par amour, Violetta délaisse totalement ses nombreux amants pour vivre une folle passion avec Alfredo, mais c’est sans compter sur le père moralisateur d’Alfredo, qui la persuade au nom de la conception bourgeoise de la moralité d’abandonner son fils. Violetta écrit alors une lettre de rupture à Alfredo sans expliquer les réelles raisons de leur séparation, rendant Alfredo fou furieux. La maladie dont elle était atteinte réapparaît, et c’est seule en compagnie de sa fidèle camériste que Violetta se meurt. Par une lettre de son père, Alfredo apprend qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer et que le responsable de leur séparation n’est autre que son père. Furieux et repentant, il accourt auprès de Violetta, mais trop tard : rongée par la phtisie, Violetta meurt dans ses bras. » http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/La%20traviata/fr-fr/ »%20traviata/fr-fr/

La traviata qui signifie littéralement « détourné du droit chemin » est un opéra en 3 actes écrit en italien. Le librettiste Francesco Maria Pave s’est inspiré du roman et de la pièce de théâtre La dame au Camelia d’Alexandre Dumas fils.

Cette œuvre de Verdi est des plus impressionnantes au niveau musical. Tout d’abord, elle exige une grande maîtrise vocale de la part de la soprano qui interprète le rôle principal : Violetta. La technicité se double d’ailleurs d’une grande expressivité. Il n’est donc pas étonnant que les chanteuses souhaitent avoir le privilège d’interpréter ce rôle.

L’orchestre aussi a un rôle important. Décrit comme «le meilleur de Verdi » par les musicologues, il exprime les sentiments des personnages. En effet, Verdi fait le choix d’un orchestre dramatique qui traduit les sentiments de manière figurée. Il y a trois tonalités principales dans cette œuvre : la majeur, la mineur et réb mineur, cette dernière correspondant à la mort de Violetta. Si l’orchestre dialogue parfois avec les chanteurs, il permet surtout d’accentuer les différences nuances dramatiques. Ainsi, dans cet opéra, Verdi a permis à l’orchestre de sortir de son seul rôle d’accompagnateur. L’orchestre sera aujourd’hui dirigé par Patrick Souillot.

Patrick Souillot est le fondateur de l’organisme de la Fabrique Opéra de Grenoble. En le créant, il souhaitait « démocratiser l’art et faciliter l’accès au plus grand nombre ». Il fait appel à des lycéens et des étudiants qui travaillent avec des équipes professionnelles pour la création des décors, des costumes, etc. Les chœurs que vous allez entendre sont constitués d’amateurs souhaitant participer à ce projet et intègrent des élèves de l’Université Grenoble Alpes, principalement en musicologie. Chaque année, les générales sont ouvertes aux écoles primaires, permettant ainsi aux enfants d’avoir accès à l’opéra.

Patrick Souillot, qui dirige l’orchestre universitaire de Grenoble travaille cette année en collaboration avec Jacques Attali, qui est le metteur en scène de cette Traviata. Économiste, patron de PlaNet, Jacques Attali est un pianiste qui rêvait depuis l’enfance de diriger des orchestres, ce qu’il a d’ailleurs pu réaliser. Depuis 2015, Jacques Attali se penche sur la mise en scène de l’opéra (La Bohème). Il recherche avant tout l’intemporel, tout en cherchant à innover. De plus, il laisse une certaine liberté à ses artistes permettant ainsi une expression beaucoup plus naturelle. On peut donc s’attendre à une mise en scène époustouflante qui garderait néanmoins l’esprit de La Traviata.

Barbe-bleue, opéra Offenbach, par Marie-Noëlle Dupuy

Opéra bouffe en trois actes et quatre tableaux sur un livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac.

Créé en 1866 au Théâtre des Variétés.

Opéra de Lyon, du 14.06.2019 au 05.07.2019

Le personnage de La Barbe Bleue, plus communément appelé Barbe-Bleue, a été rendu célèbre par Charles Perrault qui lui dédia un conte dans son recueil à succès Les contes de ma mère L’Oye paru en 1697. Charles Perrault dépeint un être maléfique qui a tué ses épouses successives et s’apprête à faire de même avec la dernière en date qui lui a désobéi et a profité de son absence pour pénétrer dans un cabinet interdit d’accès, où elle découvre les dépouilles des précédentes épouses. Elle sera sauvée in extremis par ses frères qui tuent le mari criminel. Barbe-Bleue a inspiré de nombreux compositeurs, que ce soit André Grétry en 1789, Paul Dukas en 1907 ou Béla Bartók en 1911. Jacques Offenbach lui réservera un sort moins funeste mais plus ridicule que dans le conte original.

Porté par le succès de La Belle Hélène créé en 1864, Jacques Offenbach renouvelle deux ans plus tard sa collaboration fructueuse avec les dramaturges Ludovic Halévy et Henri Meilhac pour s’en prendre à nouveau de façon détournée, avec l’opéra-bouffe en trois actes Barbe-Bleue, à ses contemporains et aux têtes couronnées d’Europe (plus particulièrement l’empereur Napoléon III). Le succès sera encore au rendez-vous, et après sa création au Théâtre des Variétés à Paris en février 1866, l’œuvre tournera très rapidement en Europe et ira même jusqu’à New York deux ans plus tard.

Argument

La jeune bergère Fleurette aime le berger Saphir, qui lui est poursuivi par Boulotte, une jeune paysanne turbulente et entreprenante. À la suite du décès de la cinquième épouse de Barbe-Bleue, celui-ci confie à son alchimiste Popolani la mission de lui trouver une nouvelle épouse parmi les jeunes vierges du village. Boulotte est tirée au sort, au grand soulagement de Saphir.

Fleurette découvre qu’elle est en fait la princesse Hermia qui avait été abandonnée enfant. Son père le roi Bobèche veut la marier à un prince qui n’est autre que Saphir qui avait épousé son humble condition par amour. Barbe-Bleue, de visite au palais avec sa jeune et encombrante épouse, tombe amoureux d’Hermia. Il demande à Popolani de préparer son fameux philtre « anti-épouse » pour se débarrasser de Boulotte comme ce fut le cas avec ses épouses précédentes dès qu’il s’était lassé d’elles. Popolani s’exécute, à la grande satisfaction de Barbe-Bleue. Mais Popolani a trompé son maître : Boulotte est seulement endormie. Popolani réveille Boulotte à l’aide d’une machine électrique de son invention, comme il l’a fait pour les cinq épouses précédentes qu’il avait cachées dans un endroit secret. Il décide d’aller dénoncer au roi, avec l’aide des épouses évincées, les méfaits de Barbe-Bleue. Ils se rendent au château, déguisés en bohémiens.

Au moment où les noces d’Hermia et Saphir doivent être célébrées, Barbe-Bleue surgit dans le palais, annonce le décès de son épouse, et après avoir réglé son compte au prince Saphir, obtient du roi Bobèche la main de la princesse Hermia. Sur ces entrefaites Boulotte, à la tête des bohémiens, révèle à l’assemblée les méfaits de Barbe-Bleue. En conclusion tout est bien qui finit bien, Saphir peut épouser Hermia, et Barbe-Bleue restera avec Boulotte qui lui a pardonné. La musique enlevée dont Offenbach a le secret dresse un décor pastoral au début, pour ensuite accompagner tous les retournements de situations, passant de la valse au quadrille, de l’air dramatique au chœur endiablé.

Mise en scène

Laurent Pelly est un habitué de l’Opéra de Lyon où il a fait ses premières armes dans la mise en scène d’opéra après des débuts au théâtre. Il réinvestit le lieu quatre ans après sa mise en scène exubérante du Roi Carotte du même Offenbach.

Toujours attaché à la justesse des décors et costumes et à la précision de l’interprétation théâtrale de tous les personnages, solistes ou choristes, il nous offre une fois encore une mise en scène rafraichissante.

Chanter à l’opéra, interview de Sylvie Malardenti par Marie-Noëlle Dupuy (pdf)

Nixon in China, opéra de John Adams (1987) et le New Opera, par Maia Steinberg (Dossier pdf : attention, il s’agit d’une simulation pour raisons pédagogiques – le New Opera n’existe pas !)

Nixon in China appartient au genre de l’opéra, puisqu’il raconte un épisode de l’histoire récente. L’idée de cet opéra naît en 1983 dans l’imaginaire de Peter Sellars qui réunit le compositeur John Adams et la librettiste Alice Goodman pour travailler sur une œuvre à propos de la rencontre entre Richard Nixon et Mao Zadong à Pekin en 1972. L’opéra s’inscrit dans les sept jours historiques qu’ils ont passé ensemble à Pékin, du 21 au 27 février 1972.

Au début, tant Adams comme Goodman étaient un peu réfractaires à créer un opéra sur un tel sujet, mais finalement ces deux anciens de Harvard se sont mis à collaborer ensemble avec Sellars. C’est une des rares occasions, si ce n’est pas la première, dans laquelle un metteur en scène fait appel à un compositeur d’un côté et à un librettiste de l’autre qui ne se connaissent pas. L’opéra est donc composé entre 1985 et 1987 et sa première représentation est le 22 octobre 1987 à Houston. Cette première représentation a eu des fortes critiques.

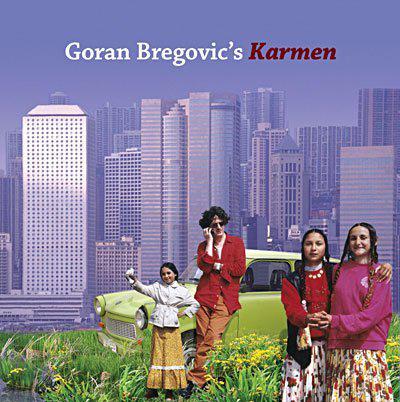

Karmen avec une fin heureuse, opéra de Goran Bregovic, par Armelle Vautrin (notice)

Ne vous attendez pas à la tragédie de Georges Bizet : le Karmen avec une fin heureuse de Goran Bregovic vous transporte dans un monde haut en couleurs et en sonorités. L’histoire de Mérimée et les grands airs de Bizet sont revisités par le compositeur Goran Bregovic qui l’a aussi mis en scène. Ce nouvel opéra très largement inspiré par la musique traditionnelle des Balkans, avec une scène d’introduction théâtralisée, nous offre une version très dynamique.

Goran Bregovic est un compositeur né dans la ville très cosmopolite de Sarajevo en 1950. Après une formation classique, il a commencé sa carrière comme rock star puis s’est peu à peu tourné vers la composition. En collaboration avec le réalisateur et compatriote Emir Kusturica, il crée la bande originale des films Letemps des gitans(1990) et Underground(1995). Il compte aujourd’hui plus d’une dizaine de compositions de bandes sons de films.

En tant que musicien, depuis les années 90 il sillonne l’Europe avec l’Orchestre des Mariages et des Enterrements offrant une musique qui est une célébration de l’esprit traditionnel des Balkans.

Créé en Avril 2004 en Italie et présenté pour la première fois sur une scène importante de l’art lyrique italien, le théâtre Stabile à Turin,Karmen avec une fin heureusefût par la suite joué dans toute l’Italie, en Espagne, en Argentine et en France en Décembre 2005 au Cabaret Sauvage. C’est tout naturellement que Karmenrevisité par Goran Bregovic et accompagné par l’Orchestre des Mariages et des Enterrements est imprégné de musique tzigane.

L’opéra débute sur des dialogues assez sordides nous présentant les personnages, par une mise en abîme : ils nous expliquent comment cet opéra a été écrit par Fouad (compositeur et chef de la fanfare) par amour éperdu pour la fameuse Karmen, prostituée à la voix magnifique. Mais Fouad décède, et Kléopatra, voyante célèbre et amie de Fouad, se donne pour but de jouer cet opéra en réunissant les musiciens de la fanfare pour le reconstituer.

Les costumes des personnages sont à l’image du style musical utilisé: des tenues traditionnelles du folklore balkanique très colorées.

Puis la musique commence sur des notes festives égrenées et rythmées par les cuivres. Cette fanfare constitue la base affirmée de cette œuvre. Introduction un peu folle sur le besoin de célébrer chaque jour nouveau en proie à la fatalité de la vie. Puis entre en scène Karmen dont les chants sont magnifiés par une voix cristalline au timbre presque prépubère. Tantôt pleureuse accompagnée par des cuivres aux sonorités chaleureuses et douces, tantôt cajoleuse en duo avec son amant éconduit Fouad (Escamillo) tantôt enjôleuse ironisant sur la condition des prostituées.

Vient alors un air déjà entendu mais transformé par des accents d’une grande mélancolie. On y reconnaît « l’amour est enfant de bohème, il n’a jamais connu de loi, si tu ne m’aimes pas je t’aime, si je t’aime prends garde à toi… » si caractéristique de la habanera du premier acte de Bizet, mais chargé d’une telle tristesse qu’elle sonne comme une marche funèbre. Chez Bregovic : « L’amour, ton doux amour, ton amour est tel un oiseau gitan des fois il vole tout seul, des fois il vole avec moi… ». Néanmoins ce célèbre thème est repris, à la fin de l’opéra, de manière très festive grâce à l’association de la fanfare et des voix. L’oeuvre ne se termine pas tragiquement comme dans le drame initial, mais par un double mariage au summum de l’esprit de fête.

La musique traditionnelle tzigane est le cœur, la signature, la métamorphose de cet opéra écrit à la base par un compositeur à la fois romantique et réaliste. Dans l’œuvre originale, le destin de Carmen se termine sous les coups de couteaux terribles de son ancien amant le brigadier Don José quand dans la version récente Karmen se marie avec le gitan Fouad (que l’on peut rapprocher du torero Escamillo) et le gendarme Emilio (Don José) se marie avec Micaëla (elle porte le même nom dans les deux opéras) sa promise.

L’opéra gitan s’inspire très librement du Carmen de Georges Bizet, les références à G.Bizet dans la musique ne se font que par citations éparses. C’est une réappropriation de cette tragédie gitane par les gitans eux-même, avec une fin heureuse comme ils les aiment. Paragraphe

En 2018 l’opéra de Florence proposait aussi une nouvelle fin à Carmen avec lamise en scène par Leo Muscato. Dans cette version, c’est Carmen qui tue Don José à la fin de l’opéra. C’est la volonté de dénoncer les violences faites aux femmes qui a motivé le metteur en scène à une époque où les voix féminines sont de plus en plus entendues et prises en compte.

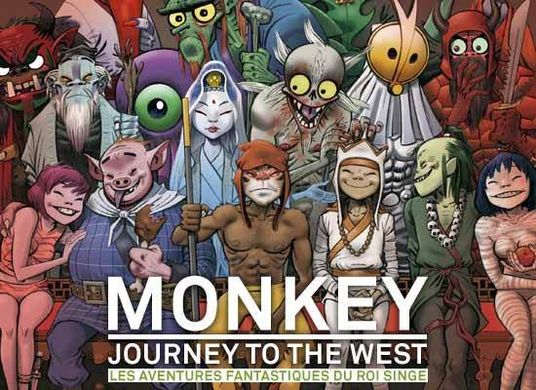

Monkey Journey to the West, opéra pop, par Teddy Merchadier

Conception et mise en scène: Chen Shi-Zheng – Composition: Damon Albarn – Concept visuel, costumes, décors, animation: Jamie Hewlett – Direction de l’orchestre : André de Ridder.

Monkey Journey to the West est un Opéra Pop composé par Damon Albarn en 2007. Structuré de neuf tableaux, il intègre différentes disciplines artistiques telles que le chant, la musique, les arts martiaux, le cirque chinois, l’acrobatie et le dessin animé.

Chanteur et compositeur, fondateur des groupes « Blur », « The Good, the Bad and the Queen » ainsi que « Gorillaz », Damon Albarn collabore avec Jamie Hewlett (auteur de bande dessinée et graphiste).

Cet œuvre co-créée par le théâtre du Chatelet de Paris, le Staatsoper Unter den Linden de Berlin et le Manchester International Festival, est une adaptation d’une légende chinoise « La Pérégrination vers l’Ouest ».

C’est en 646, dans le «Rapport du voyage en Occident à l’époque des grands Tang » qu’est décrit l’expédition en Inde du moine Bouddhiste Xuan Zang. Ce moine avait pour mission de rapporter les authentiques textes bouddhistes de la « conscience seule » afin de les traduire en chinois. Au XVIe siècle, le roman « La Pérégrination vers l’Ouest », inspiré du voyage de Xuan Zang, est publié pour la première fois. Il fait partie des « Quatre livres extraordinaires », chef d’œuvre de la littérature chinoise considéré comme le plus grand et le plus influent. Chacun des livres représentant un genre littéraire, « La Pérégrination vers l’ouest » s’inscrit dans celui du fantastique. Toutefois, ce roman, écrit à l’époque Ming propose plusieurs niveaux de lecture. Outre le côté fantastique et épique, l’auteur, à la manière de Molière ou de La Fontaine, décrit la société de son époque (pouvoir, religion, mœurs) par la satire.

Dans cette quête des soûtras sacrés, le moine San Zang croisera le chemin de différents monstres qui chercheront à le dévorer. Mais notre héros sera aidé notamment de quatre protecteurs envoyés par Bouddha : un singe immortel (Sun Wu Kong), un dragon (Longwang Sanjun), un cochon (Zhu Ba Jié) et un bonze des sables (Sha Hé Shang). Ce voyage, parsemé de rencontre de créatures et découvertes de lieux différents devra se terminer dans le royaume de Bouddha qui leur remettra les écritures sacrées.

Dans cet opéra, les textes chantés en chinois sont sur-titrés sur scène. Ils traitent essentiellement des différentes rencontres, des personnages principaux et de leur quête. La musique oscillent entre électro et rock tout en s’inscrivant dans les principes de composition de musiques chinoises. Damon Albarn explique: “Je ne sais pas trop comment la musique traditionnelle chinoise produit cet effet, mais j’ai étudié quelques-unes des très vieilles rythmiques, je les ai apprises et ai essayé d’y coller au plus près. J’ai rencontré un compositeur qui vivait à trois cents kilomètres de Pékin, je lui ai demandé s’il y avait des règles parce que ça m’intéressait vraiment d’apprendre les éléments de la chanson chinoise traditionnelle. Il m’a montré ses anthologies de la musique chinoise – une vingtaine de petits livres.” (article de Johanna Seban / Les Inrockuptibles / 01/09/08). Ainsi, des mélodies traditionnelles chinoises jouées par des instruments eux aussi traditionnels chinois comme le pipa, le zhongruan ou encore le zheng se mélangent aux sonorités électroniques de machines modernes telles que les synthétiseurs et sampleurs menant les parties ryhtmiques, le tout accompagné d’instruments classiques comme les violons, violoncelles, trombone et contrebasse.

Ainsi, Monkey Journey to the West transporte le spectateur dans un univers chinois presque mythologique, illustré de nombreuses couleurs à travers les costumes, les décors et les séquences de dessins animés créés par Jamie Hewlett, de moments de cirque, d’acrobaties, de danse et d’arts martiaux, le tout rythmé par une musique électro-rock parfois psychédélique aux sonorités chinoises composée avec précision par Damon Albarn.

Mary Poppins, film de Walt Disney (1964), film – comédie musicale, par Jeanne Drouet

La musique fait partie intégrante du cinéma. L’image et la musique sont deux supports qui sont au service l’un de l’autre, ils peuvent interagir, se superposer et devenir véritablement complémentaires. Le genre de la comédie musicale s’inscrit ainsi totalement dans cette forme multimodale. Il naît dès l’arrivée du cinéma parlant dans les années 20 puis se développe sous une forme théâtralisée par le biais de mises en scènes animées chantées et dansées. Étant donné l’ampleur du succès de ce genre unique et les prouesses techniques mises au service du cinéma, la comédie musicale au théâtre évolue ensuite derrière les écrans : on parle ainsi de comédie musicale filmée ou de film musical. On ne peut d’ailleurs passer à côté des grands classiques du passé. Un américain à Paris, Une étoile est née, West Side Story, Hair, Moulin Rouge : la liste est longue tant les films du genre ont du succès.

Le film Mary Poppins s’inscrit ainsi dans le genre de la comédie musicale filmée. L’œuvre naît d’une série de livres pour enfants écrits par Pamela Lyndon Travers, auteur qui rencontre un véritable succès lors de la parution de son roman Mary Poppins, le premier livre d’une longue série qui décrit les aventures de la célèbre nourrice Mary Poppins. Walt Disney souhaite profondément adapter l’histoire de Mary Poppins au cinéma, l’idée lui étant insufflée par sa fille, Diane, qui est une grande lectrice de Pamela Lyndon Travers.

L’histoire se déroule à Londres en 1910 : dépassé par les frasques des enfants de Mr et Mme Banks, la dernière nourrice de la famille a décidé de démissionner et aucun des parents ne souhaite s’occuper de leurs enfants Michael et Jane. Mary Poppins est donc recrutée dans l’urgence pour pallier aux difficultés familiales et réussit à canaliser l’énergie des deux chérubins en les invitant dans son univers merveilleux ponctué de rires et de chansons.

Emballé par l’histoire de la célèbre nourrice, Walt Disney formule officiellement sa demande auprès de Pamela Lyndon Travers mais essuie un refus car celle-ci ne souhaite pas voir l’héroïne de ses livres adaptée au cinéma. Au bout de dix ans de négociations, elle finit par accepter le projet, en posant ses conditions. Cette période fait d’ailleurs l’objet d’un film Dans l’ombre de Mary réalisé par John Lee Hancock en 2013 qui retrace le travail autour du film. Le choix du rôle de Mary Poppins se porte sur Julie Andrews qui accepte, auprès de Walt Disney. Le film rencontre un succès phénoménal: il est nominé treize fois aux Oscars d’Hollywood. La nostalgie de l’histoire est telle qu’une suite est même adaptée au cinéma en 2018 avec Le Retour de Mary Poppins. Cette suite est inventée pour répondre à la volonté des spectateurs de retrouver leur nourrice préférée. Mais l’enthousiasme suscité n’est rien comparé à celui de la version originale.

L’une des raisons principales de ce succès est très certainement lié à son aspect multimodal : cinéma, musique, chant, séquences animées, danse : la matière du film est extrêmement riche ! On ne peut oublier la fameuse séquence mêlant dessins animés et personnages réels dans laquelle Mary Poppins accompagnée des enfants et de Dick Van Dyke se promènent à travers des paysages fantastiques tout en chantant et dansant. Le film est d’ailleurs décrit comme étant la comédie musicale la plus inventive de son époque.

Walt Disney confie l’écriture du scénario à Bill Walsh (Le fantôme de barbe noire, L’apprentie sorcière, Les mésaventures de Merlin Jones) et l’écriture de la musique à Richard et Robert Sherman (Les Aristochats, L’apprentie sorcière, Tom Sawyer, Le Livre de la jungle …). Les frères Sherman vont beaucoup s’investir dans l’écriture de la musique pour motiver Pamela Lyndon Travers à continuer le projet d’écriture du film. Ce qui ne devait être finalement qu’un film à interludes musicales devient une véritable comédie musicale puisqu’ils n’écriront pas moins de 24 chansons. Supercalifragilisticexpalidocious, Chem Cheminée, Un morceau de sucre sont les plus connues du grand public. En parallèle, le travail chorégraphique est confié à Marc Breaux et Dee Dee Wood. La danse a également un rôle primordial dans Mary Poppins puisqu’elle est au service de la musique et des dialogues. La présence scénique est un outil supplémentaire pour compléter la narration. Enfin, la supervision des effets spéciaux est confiée à Peter Ellenshaw. Son travail le plus emblématique reste les trucages sur verre (mattepaintings) qui servirent de décors et de paysages dans de nombreux plans du film.

Outre les prouesses techniques, le succès découle aussi de la qualité artistique et émotionnelle. L’optimisme et la magie du film sont au service de notre imaginaire et plus encore, de nos âmes d’enfants, même les plus enfouies qui ne demandent qu’à rêver.

Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour de Gérard Presgurvic (1999), comédie musicale, par Alexia Douheret (notice)

Création : 19 janvier 2001 au Palais des Congrès à Paris

Roméo et Juliette, ces amants de Vérone tragiquement célèbres issus de la pièce de théâtre écrite par William Shakespeare, a constitué l’inspiration de Gérard Presgurvic.

Gérard Presgurvic, auteur compositeur, a débuté sa carrière dans les années 1980 dans le milieu du cinéma (réalisation de courts métrages, de musique de film) avant d’écrire pour de nombreux interprètes de chanson française tels que Patrick Bruel, Florent Pagny, Liane Foly, etc.

Fasciné depuis son enfance par les films musicaux mettant en lumière Liza Minelli ou Fred Astaire et encouragé dans le milieu de la comédie musicale avec West Side Story aux Etat-Unis puis Starmania en France, Gérard Presgurvic suit rapidement le mouvement. Il associe enfin, en 1999, ses deux passions que sont la comédie et la musique.

Après le succès de la comédie musicale Notre Dame de Paris en France en 1998, il choisit d’adapter la plus grande histoire d’amour de tous les temps : Roméo et Juliette. Cette pièce de théâtre originellement conçue en cinq actes est réduite ici à deux actes.

L’œuvre originale de William Shakespeare raconte l’histoire de deux amants issus de familles, les Montaigu et les Capulet, littéralement opposés, qui tombent amoureux dès leur première rencontre. À cause de leurs familles respectives, ils ne peuvent vivre leur amour au grand jour et finissent par se donner la mort face à leur impuissance. Seule leur mort finira par réconcilier les deux familles.

En France, le succès des comédies musicales n’a pas été toujours garanti (par exemple le « flop » des Misérables en France en 1991, malgré une belle réussite en Grande-Bretagne auparavant). Malgré le succès de l’adaptation du roman de Victor Hugo, Notre Dame de Paris, en 1998, qui associe uniquement le chant et la danse avec un décor sobre, Gérard Presgurvic prend ainsi un certain risque avec sa comédie musicale, et ce malgré l’œuvre immense qu’est Roméo et Juliette. Pour ce spectacle, son pari est de conserver l’idée originale de William Shakespeare avec une partie théâtrale, tout en cherchant à apporter une certaine modernité dans les textes. Il choisit donc de réadapter les dialogues dans un langage plus actuel mais qui n’altère pas l’œuvre originale pour autant. Par exemple, la réplique la plus célèbre de l’œuvre « quelle est cette lumière, qui perce là-bas à travers cette fenêtre ? Cette fenêtre est l’orient et Juliette est le soleil ! » est réadaptée en chanson avec des paroles différentes qui résument parfaitement les sentiments et les émotions de Roméo face à Juliette. D’autre part, Gérard Presgurvic ajoute un personnage représentant la mort : une danseuse qui suit les personnages et « plane » au-dessus d’eux comme un fantôme tout au long du spectacle. Grâce à ce personnage, on ne perd jamais l’aspect tragique et la fatalité de cette histoire : la mort rôde en permanence sur la ville de Vérone.

On découvre un tout nouveau genre grâce à ce spectacle car Gérard Presgurvic cherche à retranscrire dans chaque chanson et dans chaque musique le caractère de chaque personnage. Les personnages sont ainsi mis en valeur et trouvent leur place dans l’histoire. Par exemple, le Prince de Vérone, qui apparaît directement après l’introduction, plante le décor dès son arrivée sur scène avec la chanson Vérone dégageant une force incontestable : le Prince semble affirmer son pouvoir sur la ville et sur les deux familles opposées.

Tout l’orchestre du spectacle (présent physiquement dans le public) accompagne cette chanson où le soliste montre une puissance vocale face à un ensemble de chanteurs. Mais ce qui plonge pleinement le spectateur dans l’univers de ce Roméo et Juliette est l’utilisation d’un ostinato alors assimilé à des battements de cœur, qui accentue un peu plus ce sentiment de puissance. Bien évidemment, la mise en scène joue beaucoup pour mettre également en valeur la qualité de la musique : on peut voir des « arrêts sur image » où tous les comédiens et chanteurs se figent pour que seule la voix du soliste ressorte, ou encore des chorégraphies très saccadées pour s’accorder avec l’ostinato.

La rencontre des autres personnages se fait au fur et à mesure de l’histoire et nous découvrons à chaque fois une musique se focalisant sur leurs émotions et leur caractère. Les compositions de Gérard Presgurvic viennent sublimer chaque personnage et captivent le spectateur tout au long du spectacle.

En effet, dès la musique d’introduction et les premières paroles, le spectateur se sent embarqué dans l’univers recréé par Gérard Presgurvic :

- « Toutes les histoires commencent pareil.

- Rien de nouveau sous la lune.

- Pour qu’une étoile s’éteigne, il faut qu’une autre s’allume.

- Bien sûr, la pluie, et le hasard, la nuit et les guitares, on peut y croire.

- Chacun ses mots et ses regards, toutes les histoires ont leur histoire.

- N’écoutez pas ce qu’on vous raconte, l’amour, y a que ça qui compte.

- On s’aimera toujours, on s’aimera si fort, et puis, doucement, sans le vouloir, on passe du cœur à la mémoire.

- Toutes les histoires, commencent pareil.

- Rien de nouveau sous la lune.

- Voici celle de Roméo et Juliette.[1] »

[1] Presgurvic, G. (2001). Roméo et Juliette, de la haine à l’amour.

Prélude à l’Après-midi d’un faune, ballet de Nijinski sur une musique de Debussy (1912), par Océane Bosco et Marie Mottet

En 1912, dix-huit années après la création du Prélude à l’après midi d’un faune du compositeur symboliste Debussy, Nijinski décide d’en faire une chorégraphie. Nijinski y met en scène un danseur représentant le faune ainsi que sept danseuses, les nymphes du poème de Mallarmé. Bien loin de l’esthétique classique de la danse, les gestes des danseurs sont anguleux et hachés, donnant une nouvelle dimension au langage du corps. Tels des personnages d’œuvres cubistes, les danseurs sont présentés de manière frontale et de profil, et leurs déplacements sont linéaires. La scène semble n’avoir que très peu de profondeur, comme un tableau en deux dimensions. En effet, probablement en rappel des faunes de la mythologie grecque, Nijinski s’est inspiré des figures de profil des vases antiques. En stylisant ses danseurs et en diminuant la perspective, il en épure les mouvements et cherche ainsi à ne montrer que l’essence de l’œuvre. Ainsi, le style adopté par Nijinski, stylisé et quasi cubiste, pourrait paraître plutôt éloigné de celui de Debussy, tout en suggestion et dans un grand geste legato.

Le Sacre du printemps de Stravinski mis en chorégraphie par Nijinski (1913), par Benjamin Tilmont (notice)

Musique : Igor Stravinsky

Chorégraphie : Vaslav Nijinski

« C’est une série de cérémonies de l’ancienne Russie » expliquait Igor Stravinsky lors d’une interview le 13 février 1913. L’argument met en scène dans un premier acte l’adoration de la terre par laquelle des Hommes s‘interrogent sur l’avenir selon les rites ancestraux, des sages glorifient le printemps. Le sacrifice arrivera dans le deuxième acte, aboutissant à l’illustre danse sacrale. Les limites se repoussent, que ce soit dans une danse endiablée avec des rythmes asymétriques où la musique et les pas de la chorégraphie de Nijinski sont semblables, ou encore dans une musique avec ses nombreux agrégats, qui nous projettent avec violence dans ce monde païen où le sacrifice d’une femme aura lieu. Cette jeune femme a été choisie par le peuple pour être offerte aux dieux. Par des jeux mythiques on l’acclame et la glorifie jusqu’à sa mort sur une chorégraphie interprétée par les Ballets Russes.

Musicalement ce Sacre est antisymphonique, il ne reprend pas les « codes » d’une symphonie basique. Il y a une juxtaposition de thèmes divers et variés, dont certains sont fortement accentués. Les deux parties se terminent dans des explosions de son. Avec un orchestre exceptionnellement grand, beaucoup de jeux d’ostinatos et d’accentuations sont faites par les cordes, et incitent les danseurs à créer un état de transe, possédés par le caractère obsessionnel de la danse sacrale.

Si Stravinsky casse de nombreux codes dans sa musique, Nijinski fera de-même avec la danse, avec la création de nouveaux pas. En effet les danseurs ont souvent les pieds rentrés vers l’intérieur en adoptant des formes géométriques. C’est le cas, dans la dernière pièce, de la jeune femme sacrifiée qui danse un rituel, enclavée au milieu des autres danseurs qui la vénèrent avant que son âme ne disparaisse vers les dieux. Une tension donne une force supplémentaire aux gestes des danseurs : poings fermés, bras tendus, mouvements saccadés et coordonnés. Ces nouvelles formes gestuelles révolutionnent le style traditionnel de la danse. Ces nombreux et nouveaux pas, créés par le génie de Nijinski, ont été très novateurs pour l’époque. Tout comme la musique de Stravinsky, cette chorégraphie n’a pas été comprise dès le début.

Dans ce monde traditionnel russe où le sacrifice est mis en avant par les mouvements chorégraphiques, il faut essayer de mesurer l’ampleur et rentrer directement en contact avec une musique polytonale et une danse torturée de tensions. Stravinsky et Nijinski nous invitent à rentrer en transe et en contact avec l’au-delà et les croyances païennes, pour une submersion totale entre musique et danse venue d’un autre monde.

Sitographie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sacre_du_printemps

2. Théâtre avec musique

La musique enrichit très souvent une pièce théâtrale et sa mise en scène. Dans les exemples qui suivent, la musique (parties instrumentales, parties chantées) n’est pas une simple ornementation, mais au contraire constitue la partie essentielle du spectacle. À la différence des œuvres qui précèdent, les voix sont essentiellement parlées, et les jeux de scènes importants s’apparentent donc naturellement au théâtre.

Pierre and the loup, conte musical de jazz pour enfants, par les Heavy Fingers (2014), par Phoebé Constant (notice)

La peur du loup qui rôde, les envolées guillerettes de la flûte traversière, la voix bourrue mais rassurante d’un grand-père… Qu’il ait simplement croisé notre chemin ou bien bercé notre enfance, le conte musical Pierre et le Loup a semé ses notes à travers des générations. Cette œuvre, devenue à présent anthologique, fut interprétée, réarrangée d’innombrables fois au fil du temps. Mais les Heavy Fingers nous proposent une toute nouvelle version du conte, dans un univers plus actuel, des instruments autres, et différentes couleurs musicales qui viennent s’assembler pour créer un voyage sonore riche et pétillant.

Le nom de « Heavy Fingers » vient de cette sensation des doigts lourds et abîmés que peut ressentir un musicien après une longue journée à travailler son instrument. Jacques Ponthus, Arno Jourdy et Manuel Fillat, les trois musiciens à l’initiative du groupe se sont rassemblés autour de leur passion commune : le saxophone.

Après dix années de succès à travers divers festivals, tournées partout en France dans univers musical qu’ils qualifient de « Jazz original », le groupe a senti le besoin d’ouvrir leurs horizons aussi bien en s’alliant à d’autres arts tels que le théâtre et le conte, qu’en variant les publics auxquels ils sont destinés (notamment publics d’enfants) ou encore au sein même de leur musique, en expérimentant de nouveaux styles via des arrangements de plus en plus poussés.

C’est cette volonté de trouver un nouveau regard sur leur pratique musicale qui est mise à l’œuvre pour le spectacle Pierre and the Loup.

Dans sa conception originelle, l’œuvre du compositeur russe Sergueï Prokofiev (1891-1953) était constituée d’une histoire contée par un récitant ainsi que d’intermèdes musicaux joués par un orchestre, qui venaient ponctuer le récit, comme des images sonores d’un album à écouter.

Ecrit en 1936 suite à des échanges avec la directrice Natalia Saz du Théâtre Central pour enfants de Moscou, ce conte musical avait avant tout pour objectif de familiariser les jeunes avec certains instruments de l’orchestre symphonique. Ainsi ces objets intrigants qui semblaient alors bien compliqués et inaccessibles à un public d’enfants furent personnifiés afin de devenir les protagonistes de l’histoire : la clarinette pour le chat, le basson pour le grand-père, les cors pour le loup…

Les Heavy Fingers ont choisi de ne pas poursuivre cette distribution. En effet, au lieu d’un orchestre de soixante instrumentistes, la compagnie est ici composée d’un comédien dont le rôle oscille entre narrateur de l’histoire et maître de cérémonie, ainsi que de quatre saxophonistes qui prennent en charge à eux seuls l’intégralité de l’interprétation musicale de l’œuvre. En revanche, si la volonté initiale de Prokofiev visant à rencontrer les instruments d’un orchestre n’a pas été respectée, les enfants font la connaissance de quatre saxophones différents : Baryton, Ténor, Alto et Soprano.

Par ailleurs, l’idée de proposer une ouverture culturelle et musicale à destination des enfants est présente mais sous un aspect moins conventionnel : le public est amené à reconnaître le rock, le classique, le jazz ou même le hip hop, et ce sans oublier une réelle ouverture vers les musiques du monde par des arrangements allant du jazz à la salsa en passant par la funk ou même par le reggae.

Frida Kahlo, esquisse de ma vie, par Anne-Lise Rochoux (dossier pdf)

Spectacle hommage retraçant les évènements forts de la vie et de l’œuvre de Frida Kahlo : ses douleurs, son impétueuse envie de vivre, ses amours, son militantisme, sa peinture. Une narration sincère et émouvante d’une femme, d’une artiste dans ses derniers instants de vies, la mort comme dernier compagnon rôdant autour d’elle en musique et en chanson. La poésie, la peinture, la musique se rencontrent sur scène afin de faire revivre le temps d’un spectacle cette grande dame qu’était Frida Kahlo

Casimir et Caroline, pièce de Ödön von Horváth, par Juliette Barras (Dossier pdf : attention, il s’agit d’une simulation pour raisons pédagogiques – les détails concernant la mise en scène ne sont pas forcément justes !)

Cette pièce populaire de Ödön von Horváth nous plonge dans la société allemande du début des années 1930. En effet, c’est au cœur de la fête de bière à Munich en 1932 que nous assistons à une lutte des classes représentée par le couple de Casimir et de Caroline. Cette critique ironique, à la fois drôle et dramatique, met en lumière les problématiques de cette période d’avant-guerre et de montée du nazisme. La pièce, lumineuse au départ, n’est qu’un plongeon vers quelque chose de plus en plus grave. Les personnages s’assombrissent, l’histoire se tend et nous entraîne dans un tourbillon dramatique.

Oba Koso, par la Duo Lapido Company, par Louis Roudaut (Dossier : attention, il s’agit d’une simulation ! Oba Koso n’est pas programmé à l’Opéra de Lyon !)

Le roi ne s’est pas pendu

Oba Koso résonne dans l’histoire du Nigéria comme un cri de renouveau, de gloire et de fierté. « Le roi ne s’est pas pendu » a secoué tout le sud Ouest du pays à partir de 1963 puis l’Europe et la Grande Bretagne dès 1965. Cette pièce reste dans son pays et sa tradition d’origine un mythe, un des monuments du Yoruba Traditionnal Theatre – qu’elle a engendré et qui semble s’être brutalement effondré depuis le milieu des années 1980.

Parler de cette pièce n’est déjà pas une chose facile que ce soit sur le plan artistique aussi bien qu’historique, tant elle semble avoir cristallisé le patrimoine millénaire du peuple yoruba dans une de ses formes les plus vitales et complexes. La réinterpréter semble donc complètement impossible, c’est pourtant le pari fou que s’est lancé la Duro Ladipo company sur les planches de l’0péra de Lyon pour cet été, et en tournée dans le reste du monde jusqu’en 2020.

Collectif de 19 musiciens, danseurs, dramaturges et peintres, la troupe s’est créé en 1992 à partir de la Duro Ladipo moving theatre -la troupe originale de Duro Ladipo-, sous l’impulsion de ses 3 épouses, présentes dans la troupe avant sa mort. Au fil des ans, de nombreux artistes sont venus rejoindre les membres originaux de la troupe, pour y apporter leurs savoirs faires, et leur vision d’un opéra folklorique toujours d’actualité.

En plus des oeuvres les plus connues de Duro Ladipo, ce collectif a aussi repris d’autres classiques du mouvement Yoruba Traditionnal Theatre, de Wole Soyinka à Hubert Ogunde.

Folklore et divinités

A l’origine d’Oba Koso, il y a un peuple et une tradition, les yorubas, qui pratiquent les danses et histoires d’Oba Koso depuis plus de 500 ans, en l’honneur de leurs divinités, les orishas. Mais il y aussi Duro Ladipo, acteur, dramaturge, musicien et compositeur de musique d’église, qui a porté Oba Koso sur scène en ayant adapté les légendes des divinités yoruba, en digne représentant des pièces du mouvement Yoruba Traditionnal Theatre (ou Yoruba folk opera), qui amena le folklore yoruba sur les planches du monde entier.

Chaque divinité (orisha) correspond à un domaine de la nature, et possède des traits de caractères qui lui sont propres, des couleurs symboliques, ainsi que des chants et des danses qui permettent de la célébrer de manière rituelle. Selon la croyance des yorubas, chaque personne possède des attributs propres à une orisha, qui lui seront révélés lors de son initiation et qui le suivront tout au long de sa vie.

En tant qu’acteur, Duro Ladipo a choisi d’interpréter Sango, l’orisha de la foudre et de la justice, symbolisé par une hache à deux têtes. Il est aussi le maître du tambour batà à deux faces, ainsi que de l’art de la musique, de la danse et du spectacle. Ces arts sont utilisés dans les cérémonies batàs au Nigéria et à Cuba, où le tambour du même nom est utilisé pour parler aux orishas, chaque orisha étant symbolisé par un enchaînement de rythme. La finalité d’une batà peut être de rendre hommage à un défunt, demander la protection d’une orisha, ou de célébrer un passage à l’âge adulte, par exemple.

Un bref résumé

Sango est la 3ème orisha à régner sur le royaume d’Oyo, où il est aimé et admiré pour y avoir apporté la prospérité. Agacé par le bellicisme de deux de ses généraux Timi et Gbonka, Sango envoie ces deux derniers au front dans le but de s’en débarrasser, mais Timi et Gbonka survivent à la guerre. Sango décide de les faire s’affronter en duel devant ses sujets, Timi est tué, mais Gbonka devient alors un héros aux yeux du peuple et des sujets du roi, et devient alors une grande menace pour Sango. Se sentant trahi par son peuple, le roi tombe dans une frénésie meurtrière qui le pousse à assassiner ses sujets avant de se donner la mort. Les fidèles de Sango reconnaissant sa grandeur après sa mort ont alors une devise : « oba koso ! » qui signifie « le roi ne s’est pas pendu ! ».

Une pièce politique toujours d’actualité

La troupe itinérante du Duro Ladipo Moving Theatre a ainsi donné de nombreuses représentations d’Oba Koso dans toutes les conditions possibles et imaginables, en ayant toujours à s’adapter aux conditions changeantes de la vie sur la route. Leur minibus les a cependant amenés auprès des chefs traditionnels les plus puissants de leur région, dont sont inspirés la plupart des personnages de la pièce. En effet, Oba Koso est une pièce politique, ne serait ce que parce qu’elle revendique un héritage morcelé, des chants muselés par des années d’esclavage (qui ont amenés les yorubas jusqu’à Cuba) et de colonisation, dans le Nigéria fraîchement indépendant des années 1960 – L’indépendance fut déclaré en 1960, soit 3 ans avant la sortie de la pièce. Duro Ladipo reconnait ainsi rendre hommage aux rôles des chefs traditionnels à travers ses pièces, après que leurs pouvoirs ont étés fortement diminués par l’administration coloniale.

L’engagement des dramaturges est encore plus urgent actuellement qu’il y a 50 ans, car le Yoruba Traditionnal Theatre et ses valeurs fédératrices sont aujourd’hui sur le déclin. La qualité des pièces est de plus en plus inégale et la production très faible – le nombre de pièces jouées de 1985 à aujourd’hui est à peu près égal à la production annuelle de pièces au milieu des années 1960 -. La faute en est aux conjonctures économique et politique de ces dernières années, qui ont jetées un sort funeste sur le théâtre nigérian, qui ne fédère plus le peuple yoruba autour du même nationalisme culturel qu’à l’époque, et qui n’est plus assez soutenu par les institutions en charge de le diffuser.

En direct

Sur scène, Oba Koso se vivifie de tous les arts : danses animées, polyrythmie furieuses et organiques viennent se mêler à un chœur clair et puissant dans la plus pure tradition des batàs du Nigéria ou de Cuba. La musique semble être l’essence de la pièce à partir de laquelle le drama peut émaner. Les parties parlées – peu nombreuses – sont ici vues comme des respirations permettant de raviver l’attention de l’auditoire après des parties musicales très denses et effusives. La théâtralité d’Oba Koso ne s’arrête cependant jamais, car tous les arts pratiqués ne sont jamais séparés de la parole, et sont indissociables les uns des autres.

La dynamique maintenue sur cette version est impressionnante d’un bout à l’autre, et, pour réutiliser les termes du New York Times en 1975, Oba Koso est « électrifiant unifiant et plein de joie » !

Pour autant, il ne s’agit pas d’une pâle copie de la version originelle. On sent que le savoir faire et l’expérience des plus anciens (dont les 4 membres originels) a nourri les plus « jeunes », qui par leur engagement corporel et vocal donnent vie aux personnages de Duro Ladipo, dont la gloire semble venir de naître au grand jour.

Sango est ici brillant d’assurance, et livré dans une version plus nerveuse que celle que Duro Ladipo donnait avec tranquillité à l’époque. Ses solos sont remarquables de technique et de spontanéité, tout autant que ses dialogues, servis par des second rôles impeccables (Gbonka, par exemple, qui est à mourrir de rire), qui n’ont rien à envier à son dynamisme.

C’est là la principale différence avec la version originelle, car chaque membre du chœur a son moment de gloire. En effet, les femmes de Duro Ladipo ont ressorti des archives de ce dernier 5 chants qui n’avaient pas été présentés en première version, dans le but de raccourcir la pièce. Ces derniers présentent les sujets du Roi, leurs inquiétudes quand à l’instabilité politique dans laquelle ils vivent, qui rappelle fortement celle que le Nigéria a traversé à l’époque de sa décolonisation et de l’écriture de la pièce, et qui s’est poursuivi alors que Duro Ladipo n’était déjà plus de ce monde, confirmant ses présages.

S’y ajoute un chant fantastique, que Timi incarne avant son combat à mort contre Gbonka, dans lequel il s’abandonne à une rêverie étrange, qui l’amène à un face à face délirant avec son inconscient (un effrayant masque dansant, rappelant les cérémonies funéraires des mossés au Burkina Faso).

Scénographie

Les décors rouges et blanc – couleur de l’orisha-Sango – ont étés modernisés. Les peintures originelles sont par moments mélées à de gigantesques tableaux projetés, rappelant les toiles de Keith Harring ou d’Alain Basquiat, qui ont étés réalisés pour l’occasion par un collectif de peintres nigérian, ayant travaillé en étroite collaboration avec les peintres de la troupe.

A cela s’ajoute un gros travail sur l’éclairage qui donne une seconde peau à la pièce. Les combats sont par exemple teintés d’un rouge sombre post-apocalyptique, qui tranche avec la lumière blanche du palais de Sango, qui finit par s’évanouir au fur et à mesure de son déclin. Certains solos sont aussi accompagnés par leur propres jeux de lumières, soigneusement assortis aux toiles et au décor originel.

La tragédie du Roi Sango

Oba Koso est tout d’abord une relecture brillante de l’histoire des orishas chères à la tradition Yoruba. À partir d’une histoire vieille de plus de 500 ans, Duro Ladipo a su aborder des sujets politiques brûlants, comme la perte du pouvoir traditionnel au profit de l’administration coloniale, et le morcellement subi par le peuple yoruba suite à la colonisation de son territoire.

Oba Koso reste cependant une tragédie, et l’humour de la pièce reste teinté d’ironie et d’humilité, mais aussi d’une grande sagesse. Les beaux jours du royaume sont vite rattrapés par un drama intense et étouffant, gardé sous cape avec une grande maîtrise jusqu’à ce que Sango se retrouve face à ses démons, rattrapé par un orage de doutes et de souffrances. La scène finale, où il finit par perdre la raison avant de commettre l’irréparable est absolument vibrante de colère, de sincérité et de désespoir dans sa nouvelle interprétation. On finit donc par pleurer, et après avoir cru que la tragédie pouvait être déjouée par tant d’énergie et de bonne humeur, on réalise qu’elle vivait dans l’ombre de Sango depuis le début.

On ne pourra s’empêcher de penser à « La tragédie du Roi Christophe » d’Aimé Césaire, parue à la même période, ou même les plus grandes volontés du monde (celle de Christophe ou de Sango, ne peuvent déjouer le sort funeste qui avance sur leur royaume). La proximité historique de ces deux pièces n’est pas un hasard, elle coïncide avec un désir d’émancipation et une rage brûlante à l’ère de la décolonisation de l’Afrique Noire, mais aussi à un constat tragique.

Oba Koso est donc un véritable cri de ralliement, mais aussi une injonction à garder le patrimoine et l’identité des yorubas en vie. La version magistrale donnée par la Duro Ladipo Company fait résonner ce cri comme un nouvel impératif, car le patrimoine culturel du Nigéria s’échappe à toute vitesse à mesure que le pays s’industrialise sous l’impulsion des investisseurs étrangers. Il est aussi un cri d’espoir pour le Yoruba Traditionnal Theatre qui doit continuer à faire vivre la tradition.

3. Pluri-modalités contemporaines : dans la mouvance du Théâtre musical

Les œuvres qui suivent ne partent pas d’un argument narratif. Les artistes ne cherchent plus la coïncidence et de synergie des différentes voies artistiques, mais plutôt une forme de rencontre et d’interaction. La situation de création et le geste ont une place importante. Pour le spectateur, la perception temporelle en est très différente : la cohérence ne lui est plus imposée, mais il se la constitue.

Water Walk de John Cage (1959), par Ana Pereda (notice)

Water Walk est une composition qui a été interprétée en 1959 dans un programme de télévision italien Lascia ou Raddoppio (quitte ou double). Le compositeur, John Cage, était musicien, écrivain, poète et artiste plasticien. Ses incursions artistiques transgressent les limites et les classifications, et se réinventent à chaque interprétation. Son originalité et l’inventivité sont issues d’une réflexion personnelle approfondie.

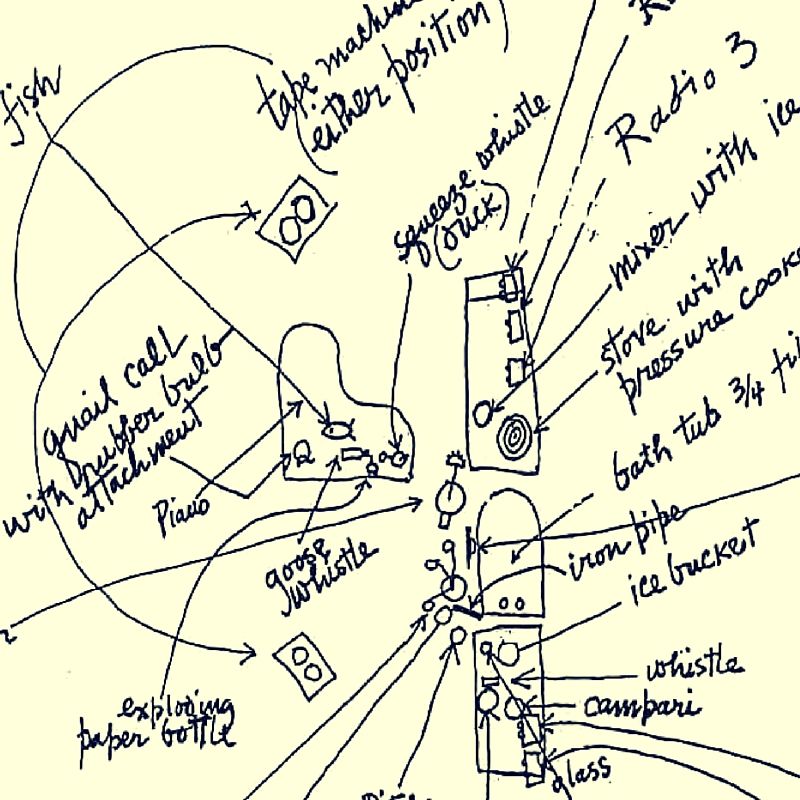

Le fait d’avoir conçu l’œuvre pour la télévision révèle l’importance de son aspect visuel. Il existe une relation entre l’idée du théâtre et la composition musicale. En effet, les éléments sonores se déclenchent par des actions scéniques. Même dans la partition, il n’y a pas d’indications de paramètres sonores mais des actions chronométrées.

Cage utilise dans ce travail 34 éléments différents. La plupart des objets sont en relation avec l’eau comme une baignoire, un poisson-jouet, une casserole à pression, des glaçons – avec un batteur électrique pour les broyer – un canard de bain, une bouteille de vin, cinq radios, etc. Mais le compositeur n’utilise qu’un seul instrument conventionnel : un piano à queue.

Dans l’édition de la partition il y a l’indication « Solo pour interprète de télévision », et le temps est présenté comme l’épine dorsale de l’œuvre. Elle est composée de 3 feuilles, dont chaque page est marquée par une ligne temporelle d’une minute, chaque page étant divisée en instants de 5 secondes. Cela permet une grande liberté à l’interprète, qui doit respecter seulement les temps et l’ordre dans la séquence d’actions. Néanmoins, si l’on compare avec la performance enregistrée en vidéo, nous pouvons voir que l’exécution est vraiment minutieuse, laissant très peu de démarche à l’improvisation. Parmi les actions figurent par exemple: « après l’activation du poisson, mettez-le sur les cordes du piano dans la tessiture medium ou grave de manière que ce soit la queue mobile qui fait vibrer les cordes » ou « Arroser les roses avec l’arrosoir ».

Si nous divisons l’œuvre en trois sections (A, B et C) – qui correspondent à chaque page d’une minute –, nous remarquons que le son de la vapeur qui s’échappe de la casserole à pression est un motif récurrent qui apparait de façon systématique à la fin de chacune des sections (fonctionnant comme une sorte d’intermède entre chacune des parties), ainsi également à la fin de l’œuvre.

Les sons d’origine instrumentale (c’est à dire, provenant de l’interaction avec les instruments) se produisent avec d’autres de nature électrique (appareil tel que le mixeur) et mécanique (par l’action du pot siphon ou la casserole à pression) dans un univers sonore aquatique où l’eau est le leitmotiv musical : en liquide, solide (le glaçon) et gaz (sous forme de vapeur d’eau).

Peut-on ainsi déduire de cette analyse que Water Walk est une œuvre musicale ? Est-elle plutôt une œuvre théâtrale ? Comment la classer ? Serait-ce une forme de théâtre musical? L’importance de l’image, la dimension expérimentale, la mise en scène, la participation du public à travers sa réaction sous la forme de rire… nous permettent d’envisager cette composition avant tout comme une performance.

Car la performance est une forme d’art dominée par l’action, menée par une seule personne ou par plusieurs. La performance peut utiliser le théâtre (narratif et non narratif), les arts visuels, la musique expérimentale et l’art vidéo. C’est la présence et la participation du spectateur qui fait naître et mourir la composition.

Quatuor pour quatre hélicoptères de Stockhausen (1993), par Caio Bosco D’amore de Avezedo

En 1991, Stockhausen reçoit du festival de Salzburg la commande d’un quatuor à cordes, ce qui lui pose un vrai problème, car il n’a alors jamais fait de compositions pour quatuor à cordes (qui est, selon lui, un genre du XVIIIe siècle). Mais, en rêve, Stockhausen écoute et voit les quatre musiciens en train de jouer dans quatre hélicoptères différents volant dans le ciel, le public au sol dans une salle audio-visuelle, à regarder et écouter chaque colonne d’écrans et de haut-parleurs assignés à chaque hélicoptère. Quand le compositeur s’éveille, il commence à écrire cette pièce, l’intégrant à la 3e journée de Licht (Lumière), un cycle de sept opéras – pour chaque jour de la semaine – et qui dure au total vingt-neuf heures. Stockhausen avait commencé à écrire cette gigantesque fresque en 1977. Il prendra le temps de composer Helikopter-Streichquartett entre 1992 et 1993.

Pour réaliser cette pièce complexe, le composeur a utilisé : un quatuor à cordes, quatre hélicoptères avec pilotes, quatre techniciens de son, quatre transmetteurs de télévisions, 4 × 3 transmetteurs de son, un auditorium avec quatre colonnes de télévision et quatre colonnes de haut-parleurs, un projectionniste du son avec une table de mixage.

La performance commence par l’entrée, en direction du podium en face du public, des quatre musiciens munis de leurs archets : le violoncelliste, l’altiste, le deuxième et enfin le premier violoniste. Chaque musicien se présente à côté de l’écran et du haut-parleur qui vont respectivement projeter son image et diffuser son interprétation musicale. Les caméras suivent les musiciens à chaque moment : la présentation au public, leur arrivée sur le podium, la rentrée de chaque musicien dans l’hélicoptère respectif, où siège déjà l’instrument et à l’intérieur duquel l’instrumentiste prend place. Désormais, la caméra peut aussi filmer le paysage entre les fenêtres en verre des hélicoptères. Dans un premier temps, les turbines s’allument et quand les hélices commencent à tourner, les musiciens commencent à jouer la première page de la partition qui s’appelle “Aufstieg” (Ascension). Jusqu’ici, il n’y a pas encore de synchronisation. « Ascension » dure à peu près trois minutes, jusqu’au moment où les pilotes attendent l’altitude désirée. La présence d’au moins trois microphones dans chaque hélicoptère permet une captation fusionnée des sons de l’instrument avec les sons des hélices et de l’engin. Les douze signaux des microphones sont transmis individuellement sur différentes pistes sonores à l’aide d’une table de mixage. De leur côté, les musiciens sont synchronisés par la diffusion d’une pulsation de métronome dans leur corps. Puis les musiciens commence à faire des tremolo et des glissando. À, précisément, 21’37.8’’, les musiciens donnent aux pilotes la consigne de descendre (« Abstieg ») et ils continuent à jouer jusqu’à ce que les hélicoptères arrivent au sol et les moteurs s’éteignent. Suivis par les caméras, les musiciens rentrent alors l’un après dans l’auditorium, se positionnant eux-mêmes sur le podium accompagnés des pilotes. Le projecteur du son / modérateur présente les pilotes et entame une conversation avec chaque musicien, avec les pilotes et finalement avec le public.

Il est très intéressant, comme supplément informationnel et comme document historique, de voir le documentaire disponible sur DVD Helicopter String Quartet (dirigé par le réalisateur hollandais Frank Scheffer, 1996) qui montre la préparation logistique et les répétitions pour la première performance mondiale en 1995, interprétée par le quatuor anglais Arditti et dirigée par Stockhausen lui-même à la table de mixage. Les hélicoptères proviennent de la force aérienne hollandaise royale. Dans le film on voit Stockhausen, jovial, vêtu d’un pantalon à bretelles rouges et d’une chemise à volants, qui, à plus de 65 ans, dirige les musiciens pendant les répétitions avec une grande maîtrise et un enthousiasme intarissable. Il raconte à la fois le rêve qui l’a amené à composer cette pièce (il volait au-dessus des montagnes) mais aussi certains détails de son processus de création. Le documentaire nous montre un petit aperçu de ce compositeur ego maniaque, génial et encore tellement avant-gardiste.

Avis de Tempête d’Aperghis, par Armelle Vautrin et Marie-Noëlle Dupuy

Le travail du compositeur grec Georges Aperghis s’inscrit dans la mouvance du théâtre musical qui rejette l’idée d’art total telle que Wagner l’envisageait. Ici les différents domaines sensoriels se rencontrent mais ne fusionnent pas.

Dans son œuvre Avis de tempête, Aperghis privilégie le fragment et prétend ne pas avoir de vision d’ensemble, comme souhaitant que chaque spectateur à partir de sa propre vie trouve la cohérence à tous ces fragments, qu’il s’agisse de fragments visuels générés par le décor (réels ou virtuels), ou de fragments sonores avec musique bruitiste et dialogues.

Des éléments matériels et virtuels se juxtaposent, les acteurs/chanteurs apparaissant soit sur scène soit par le biais d’écrans. Ils n’incarnent pas des personnages, ils disent leur texte sans intention particulière, en se focalisant sur l’action que leur demande le compositeur (tourner sur soi-même, monter à l’échelle…). Ici l’intensité de l’action génère une intonation et des sonorités qui prévalent sur le sens des mots, tout comme dans Jactations, une œuvre pour voix seule composée pour Lionel Peintre, uniquement à base de sons et d’onomatopées.

La tempête chamboule les lois établies, fait table rase pour permettre métaphoriquement la construction d’un langage nouveau.

Stifters Dinge d’Heiner Goebbels, par Ana Pereda et Emiliano Germain

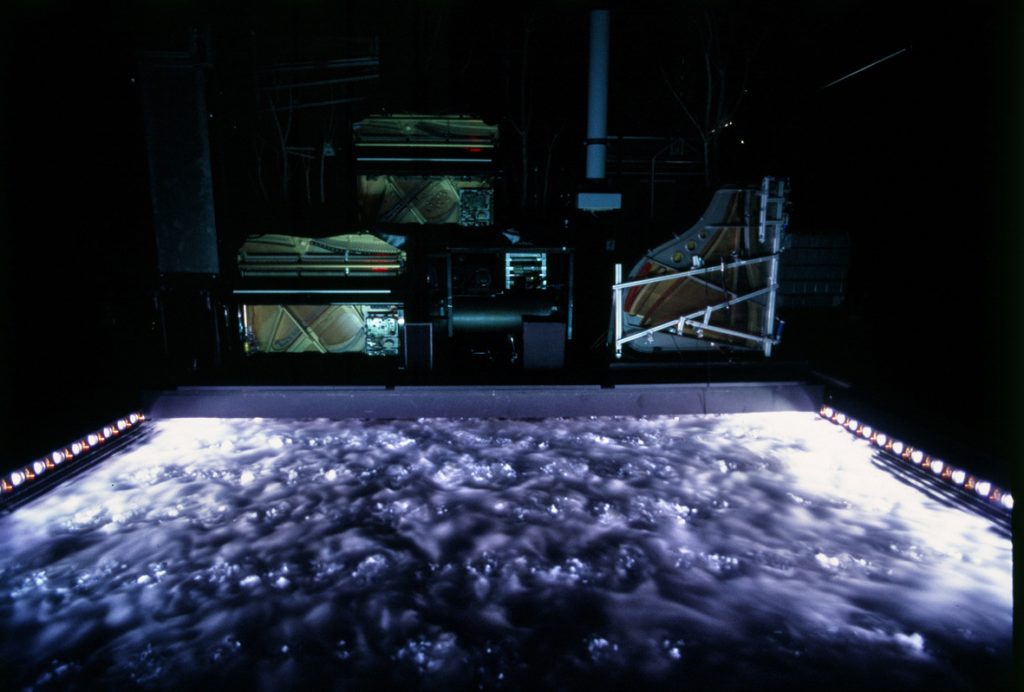

Stifters Dinge est une œuvre d’art de Heiner Goebbels (né en 1952) entièrement mécanisée, sans interprètes. Sur scène on aperçoit une installation quasi sculpturale faite de deux pianos droits MIDI, trois pianos désossés et motorisés, trois ponts roulants, un bassin, et un arbre desséché. L’œuvre s’inscrit dans le Théâtre Musical, mouvance des années 1950 en réaction à l’Œuvre d’Art Totale (Gesamtkunstwerk) de Richard Wagner qui prônait une fusion des médiums artistiques et des sensorialités. Goebbels, lui, propose une œuvre fragmentée, dépourvue à priori de signification immédiate, de narration donc de temporalité linéaire, et de lien entre les différents éléments perceptibles sur scène. Les fragments sont juxtaposés mais non unifiés : c’est au spectateur de les assembler et d’y insuffler un sens.

Dans cette œuvre longue de soixante-quinze minutes, des éléments sonores aussi divers que le Concerto italien de J-S Bach, une interview de Claude Levi-Strauss par Jacques Chancel, des bruitages, des sons aquatiques, ou des sons des pianos préparés installés sur scène se mélangent à des éléments lumineux, plastiques, picturaux, parfois quasi tactiles, sans relations manifestes les uns avec les autres.

4. Pluri-modalités contemporaines : nouveaux genres populaires

Fills Monkey, par Maxime Hivert (notice)

Les Fills Monkey, c’est un spectacle de batterie et d’humour. Ce mélange permet au duo de créer un spectacle original qui fait un gros succès partout dans le monde. La barrière de la langue ? Et non, les Fills Monkey ne parlent pas, leur humour s’inspire du cinéma muet (ou presque) et burlesque. Les gaffes peuvent faire penser aux innombrables cocasseries d’un certain Buster Keaton. Ou encore leur extravagance loufoque peut nous rappeler le légendaire Charlie Chaplin. Ce duo si complémentaire alterne entre chamailleries absurdes et collaboration inutiles. Laurel et Hardy se seraient-ils transformés en batteur fou ?

Car nos deux compères sont avant tout batteurs ! Avant de monter ce spectacle, ils étaient déjà de fins techniciens. Leur expérience en témoigne. Tout d’abord, il y a Sébastien Rambaud, batteur depuis tout petit,qui tire ses influences de tous styles – en témoigne son groupe JPMZ qui oscille entre rock industriel, rythmiques tribales et Dub, avec à leur actif pas moins de 500 concerts dans le monde. Son co-équipier, Yann Coste, a quant à lui commencé la batterie à 11 ans, à la prestigieuse école Agostini réputée pour la rigueur de leur formation. Il se frotte à tous les styles, du hip-hop en passant par le métal, le rock, les musiques électroniques etc… Il est d’ailleurs le fondateur du groupe DOPPLeR, groupe expérimental. En 2005, les deux compères se rencontrent à une démonstration de batterie pour une marque de cymbales. Dès lors naissent une amitié et une envie de repousser les limites de la batterie. D’où leur idée de créer les Fills Monkey.

Après un premier spectacle couronné de succès nommé « Incredible Drum Show », ils produisent maintenant leur deuxième, « We Will Drum You ». Nos deux amis ont vu ici leur show en plus grand : leur kit de batterie double de volume, et ils utilisent beaucoup plus de percussions. Nous les voyons avec des costumes loufoques tels leurs tenues constituées d’origlams qui les transforment en homme-orchestre.

L’humour devient de plus en plus présent dans ce spectacle. Pour notre plus grand plaisir car cela rend le show plus accessible et plus familial. Vous n’y connaissez rien en batterie ? Pas de panique, vous rigolerez ! Il y a nombre d’idées originales qui vous feront rire : comment se servir d’une batterie avec des raquettes de tennis, des baguettes géantes, une perceuse, un batteur électrique, ou encore des boomwackers ? Nos deux compères répondront à toutes ces questions. Tout ceci saupoudré d’une mise en scène léchée ainsi que d’un show de lumières digne de concert de techno.

Niveau musical, le duo est toujours au top. On sent leur expérience et leur technique. Derrière leur instrument ils sont à l’aise et cela leur permet de s’en détacher complètement et de jouer à merveille leur personnage. Leur musique, ce ne sont pas que percussions percussives et démonstration technique ! C’est avant tout des mélodies rythmiques impeccablement précises. Que se soit avec des objets loufoques ou autres, c’est d’abord la musicalité qui est mise en valeur plutôt que la démonstration. Mais cela, on le voyait déjà dans l’ancien spectacle. En revanche, ce qu’on remarque, c’est que pour le second show, la musique prend une tournure un peu plus électronique. Cela est dû à la présence de nouveaux instruments (avec, par exemple, des pads électroniques, des synthétiseurs et des samples) et de boucles répétitives. Cela correspond tout à fait à l’esthétisme des jeux de lumière. En plus de rire et d’apprécier le show, vous aurez envie de danser.

Alors à qui plaira ce spectacle ? À tout le monde, connaisseurs et néophytes, petits et grands. Car « We Will Drum You » vous fera rire, vous impressionnera et vous donnera envie de bouger Et tout cela avec une batterie. Les Fills Monkey subliment tout simplement ce si bel instrument.

BPM, concert jonglé (2018), par la compagnie POC, par Silène Sautreau (notice)

Par la compagnie POC