ANNÉE 2019-2020

DUMI 2e année

sous la direction de Muriel Joubert

La dimension temporelle est la condition même de l’existence de la musique.

Le sujet de la temporalité musicale, inépuisable, a permis aux étudiants de deuxième année qui préparent le diplôme du DUMI au CFMI de l’Université Lumière Lyon 2 de mener des recherches sur une thématique choisie par chacun et de les concrétiser sous la forme d’un petit texte.

Ces travaux ont été principalement menés pendant la période de confinement due à la pandémie de coronavirus 2020 : l’accès aux sources et références en a été réduit, mais l’ensemble des textes retenus révèle la diversité temporelle qui fonde le domaine musical

Dans une première partie Teddy Merchadier puis Maxime Hivert posent les fondements de la temporalité mise en œuvre dans la musique même et dans ce qui constitue sa trace – la partition. Soraya Puechavy réfléchit alors sur la dimension temporelle qui conditionne le succès du « tube ». Dans une deuxième partie, Louis Roudaut et Jeanne Drouet évoquent deux situations culturelles où la temporalité musicale est livrée à ses extrêmes, entre vide et totalité, entre, respectivement, « immensité nordique » et « transe chamanique ». Enfin, une troisième partie est consacrée à deux exemples, exposés successivement par Caio Bosco et Alexia Douheret, où les conventions temporelles de la musique sont détournées, que ce soit par l’espace ou la désynchronisation.

Les qualités temporelles de la musique

Temps de la partition et temps de la perception

par Teddy Merchadier

La musique est, du fait de son aspect physique, une succession de notes. Ces notes sont issues de vibrations de molécules de l’air à différentes vitesses. Le son et la musique sont donc indissociables du temps.

Mais le temps en musique est tout autre chose : il y a le temps qui est créé, par celui ou celle qui écrit la musique. Le compositeur, par son art d’agencer les notes, leurs écarts en termes de rythmique, et même le tempo décidé, crée un espace-temps propre à son œuvre. Ici, le temps est a priori absolu, objectif, figé, car écrit sur la partition.

Ensuite, cette œuvre, que l’on écoute, est perçue de différentes manières et parfois il arrive que certains compositeurs jouent de cette perception.

Quand elle est perçue par notre pensée, par notre psychisme, la musique place l’auditeur dans une bulle intime, offrant une perception du temps propre à l’individu. Ici, le temps est relatif, subjectif, mouvant.

Dans un premier temps nous traiterons de la musique dans le temps « absolu », « objectif », à travers le processus de création. Dans une seconde partie, nous étudierons la musique dans le temps « intime », « relatif », « objectif » à travers le processus de perception. Enfin, dans une dernière partie, nous analyserons une œuvre sous ces deux prismes.

Le « temps » de la partition.

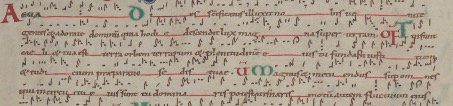

Jusqu’au Moyen-âge, la musique se transmettait surtout de manière orale. Bien qu’elle se soit écrite à partir du IXe siècle sous forme de neumes – suite de courbes et de points (illustration 1) – l’interprétation demeurait assez libre. Les chants, puisque la musique était essentiellement vocale, étaient guidés par un chef. Comme il n’y avait pas de notation de durée, c’était le chef qui donnait ces indications. On peut supposer que la gestuelle du chef était intuitive et libre et la possibilité d’organiser le temps l’était donc aussi dans le sens où le temps n’était pas « compté ».

Les chants grégoriens étaient conçus sur ce que Pierre Boulez a pu appeler « temps lisse » : le temps est occupé sans être compté, on parle plutôt de durée[1]. La musique était modale, la question de temps et de durée n’était donc pas centrale. Le système modal, à la différence du système tonal, évite les attractions d’une note vers une autre. Chaque note ou accord semble davantage suspendu dans le temps que dans le langage tonal.

Ensuite, la musique devenant de plus en plus polyphonique, il a fallu poser des règles, des notations et cela a pu se faire grâce à l’invention de la portée par Guido d’Arezzo au XIe siècle. Mais il n’en reste pas moins que sur le plan rythmique et temporel, rien n’a été strictement écrit jusqu’aux XIIIe – XIVe siècles.

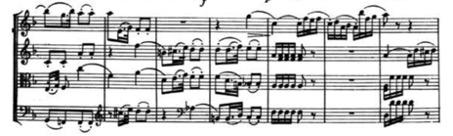

Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle que l’on vit apparaitre les premières barres de mesures pour des instruments comme le luth et des instruments à clavier (illustration 2). Dès le début de l’époque Baroque, au XVIIe siècle, des compositeurs comme Claudio Monteverdi ont réellement adopté cette notation.

Quant au tempo, les « mouvements » du XVIIIe siècle permettent une indication de tempo mais tout est encore soumis à l’interprétation : un adagio ou un allegro ne sera pas joué exactement de la même manière. Par contre, dès l’invention du métronome, par Maelzel, au début du XIXe siècle, le tempo a réellement pu s’écrire et s’inscrire sur les partitions.

Il apparaît qu’en Occident, les compositeurs ont conçu leur musique avec un langage tonal et rythmique commun qui a permis une interprétation de plus en plus fidèle à l’œuvre originale.

Ainsi, le compositeur est devenu à la fois « prisonnier » et « maître » de son écriture du temps. « Prisonnier », car maintenant que chaque partie de la musique, en lien avec le temps, la durée, le rythme, peut être écrite, le compositeur doit baliser, détailler son œuvre. Si sa pièce musicale est écrite pour plusieurs instruments, chacun sera tenu et obligé de respecter la partition de manière mélodique et surtout rythmique afin d’avoir un résultat cohérent et harmonieux.

D’un autre côté, quand la musique est issue d’un système tonal, et c’est le cas de la majeure partie de la musique occidentale depuis le XVIIe siècle, elle contraint le compositeur à écrire son œuvre en suivant le principe de « carrure » elle-même guidée par l’harmonie avec la « cadence ». Dans la musique tonale, un bon nombre de règles doivent être respectées. Ainsi, les compositeurs semblent en quelque sorte « prisonniers » de leur écriture.

Cependant, les compositeurs vont jouer avec le temps. Ils vont l’étirer, le suspendre, même le faire disparaitre. Nous nous appuierons sur des études de Philippe Manoury (compositeur contemporain) faites lors des « Cours du Collège de France » (Musiques, sons et signes/temps et musique ; France Culture) pour illustrer nos propos.

En 1826, dans son Quatuor à cordes n° 16 opus 135, Beethoven rompt avec les structures rythmiques classiques par profusion de décalages, de syncopes. Ici on dirait qu’il cherche à se libérer du principe de « carrure » (Exemple 1).

Plus tard, chez Wagner, on trouve un étirement du temps et de la durée, par exemple dans le Prélude de Tristan (1859) dans lequel le temps va s’allonger jusqu’à un point culminant pour reprendre par la suite une course normale.

Quant à Debussy, il suspend le temps. Dans La mer (1905), il décide presque d’occulter ce que Manoury appelle le « phénomène d’attraction », phénomène lié à la musique tonale, obligeant une résolution musicale. Car la « tonalité » oblige cette « résolution ». Par exemple, si une œuvre est en do majeur, le morceau ne semblera fini qu’à l’instant où la phrase mélodique se terminera par un do majeur. En tant que dominante, l’accord qui précèdera ce do majeur sera suspendu, dans le temps, tant que l’harmonie de do majeur ne sera pas arrivé pour résoudre la mélodie. Or, dans La mer, le temps semble flotter.

Ainsi, le temps, même « absolu », peut être modifié dans le domaine de la composition musicale et ce malgré le cadre et les règles imposés par la notation des parties mélodiques et rythmiques sur la partition. Mais cette modification du temps, son étirement, sa suspension, ne sont en fait que des sensations pour l’auditeur, générées par le langage et l’écriture du compositeur. Ces sensations restent malgré tout subjectives et sont différentes en fonction de chaque auditeur. Nous allons donc maintenant traiter du phénomène de la « perception » du temps en musique, de manière plus philosophique et métaphysique.

Le temps de la perception vu par quelques philosophes.

Pour Bergson, le temps est extérieur à l’homme mais la durée est intime, elle, est éprouvée, comme la musique. Elle est donc qualité et non quantité[2].

Bergson pense que la perception que nous avons des notes est irréductiblement et purement subjective et que chaque morceau, chaque composition, constitue une œuvre unique en raison de sa singularité qualitative c’est-à-dire que chacun perçoit la musique de manière différente. La musique procure des sensations, des souvenirs, des impressions propres à chaque auditeur.

Ainsi, par la musique, explique Bergson, le temps devient « durée », une durée réelle. Selon l’analyse de Christophe Corbier (agrégé de lettres classiques) sur la nature d’une « mélodie », d’après Bergson, « l’audition d’une mélodie suppose alors un état spécifique de la conscience, absorbée dans une activité́ minimale qui est nécessaire pour échapper au temps arithmétique, spatialisé[3] ».

La musique nous donc permet de nous affranchir du temps.

L’exemple des différents coups de cloches qui pourraient être, a priori, entendus comme une succession de sons dans l’espace, les uns après les autres donc de manière quantitative, sont selon Bergson perçus de manière organisée, les uns avec les autres pour obtenir un air, sans les compter, donc de manière qualitative. C’est cette régularité des coups, presque hypnotique, qui fait ressentir la « durée pure » bergsonienne : une sorte de « lâcher prise » sur le temps. Paradoxalement, cette régularité va dépasser la discontinuité naturelle du rythme. Le rythme devient donc « qualité de la quantité[4]». « Le bercement de la conscience est le résultat d’une action rythmique ».

Ainsi, cette durée est éprouvée différemment selon notre état de conscience. Que l’on soit détendu ou stressé, joyeux ou triste, concentré ou dispersé, l’écoute de la musique n’est pas la même et le rapport au temps également.

Déjà Augustin, au IVe siècle, traitait de la notion du temps et passait par la musique pour exprimer la différence entre le temps astral et le temps intime, intérieur ; entre temps et durée.

« C’est la raison pour laquelle je n’entends nullement une succession de notes, la présente se substituant à la précédente et se dissipant pour laisser la place à la suivante ; non, c’est bien un chant que j’entends, qui se maintient dans l’unité organique de son développement, je l’entends dans l’éternité qui le sauve de la dispersion et le recueille en lui-même, me sauvant avec lui du néant sans durée. Si je compte les minutes, les secondes, je n’entends plus le chant, je ne perçois plus l’événement de cette voix qui naît, se module et meurt ; mais inversement, si j’entends le chant, alors le devenir s’abolit dans l’extension, dans la distension de l’éternité[5].

Pour Augustin, la musique permet donc en quelque sorte d’ouvrir un espace non temporel au sein de l’écoulement temporel lui-même, et presque, de figer le temps. Augustin continuera de traiter ce sujet dans son œuvre De Musica, 388 après J-C.

Cette sensation d’atemporalité par la musique est traitée par Levi Strauss dans Mythologiques, le Cru et le cuit. Il dit que « la musique est une machine à supprimer le temps ». Il continue :

« l’audition de l’œuvre musicale, du fait de l’organisation interne de celle-ci, a donc immobilisé le temps qui passe ; comme une nappe soulevée par le vent, elle l’a rattrapé et replié. Si bien qu’en écoutant la musique et pendant que nous l’écoutons, nous accédons à une sorte d’immortalité. »

Mais alors, qu’en est-il du rapport, du lien qui existe

ou non entre le temps de la partition, précis, et le temps de la perception,

indéterminé ? Prenons une œuvre musicale pour analyser ces deux aspects du

temps.

Paranoïd Androïd du groupe anglais Radiohead : l’œuvre, la partition, sa perception, son rapport au temps.

Pour analyser cette œuvre, je m’appuierai sur la logique de la tripartition sémiologique selon Jean Molino et Jean-Jacques Nattiez. Celle-ci correspond à trois instances :

– « le niveau neutre, ou réalité physique et matérielle, accessibles aux sens, d’une forme symbolique » (en musique, la partition par exemple).

– le niveau poïétique, ou processus de création, son contexte, ses intentions.

– enfin, le niveau esthésique, ou perception de l’œuvre (en musique, par l’auditeur).

Ici, en résonance avec les deux prismes développés en amont, nous nous concentrerons sur les niveaux « neutre » et « esthésique ».

Sur le plan de la partition, l’œuvre est fabriquée en quatre parties :

0’00 – 2’00 : sol mineur, 4/4, 84 bpm. Motif rythmique à la guitare, soutenu par les shakers. La voix et le reste des instruments s’intègrent au bout d’une minute.

2’00 – 3’37 : la mineur, 4/4 puis 7/4, 84 bpm. Un autre riff de guitare, puis les guitares saturées dynamisent le morceau. Les passages en 7/4 apportent un effet un peu désorienté.

3’37 – 5’39 : do mineur, ré mineur, 4/4, 63 bpm. Le tempo baisse et le morceau devient plus calme. Les guitares sont acoustiques. Les voix superposées donnent un aspect plus lyrique et solennel.

5’39 – 6’23 : Reprise de la 2e partie avec une « explosion » de sons saturés et autres effets sur les guitares. Changement de rythme des shakers.

Pour une chanson rock des années 90, le format de 6’23 min est assez long, contre 3’20 en moyenne. La particularité de ce morceau est sa structure. Elle est issue de trois bouts de chansons créés par les membres du groupe, ce qui la rend à la fois complexe, déconcertante et captivante.

Sur le plan de la perception, l’auditeur ne peut nier ces quatre parties. Chacune d’entre elle possède sa propre ambiance. Les sensations ressenties ne sont pas les mêmes et l’on passe par différentes émotions même si le morceau dans sa globalité renvoie à un sentiment de noirceur, de déprime et de plainte, affect que le compositeur a voulu mettre en exergue sciemment.

En termes de temporalité, encore une fois, les quatre parties sont distinctes. La première parait « marcher », le temps passe a priori « normalement ». La seconde semble « courir », le temps passe plus vite, l’ambiance est stressante. Dans la troisième partie, le temps semble suspendu. L’auditeur est dans une sorte de contemplation. Enfin, la quatrième partie nous projette dans un temps fragmenté, explosé et rapide.

Ce qui est intéressant, c’est d’écouter une autre interprétation de cette œuvre, jouée par un quartet de cordes. Une version plus « musique classique » qui donne un autre ton tout en gardant l’essence du propos du compositeur.

D’un point de vue purement subjectif, le morceau semble plus long alors qu’il fait 8 secondes de moins que l’original. Peut-être la section rythmique batterie, shakers en moins donne-t-elle un effet ralenti alors que le « String Quartet » est à peu de chose près sur le même tempo que Radiohead.

La nature des instruments change la perception de la temporalité. Les pizzicatos de la deuxième partie font « sautiller » la musique au lieu de la faire « courir » dans la version originale. Les sons électroniques, amplifiés de la version originale amènent une autre spatialisation de la musique. Les effets de distorsion sur les guitares engendrent une forme d’agressivité de la mélodie et donc la perception d’une accélération du temps. Les « reverbs » artificielles élargissent également l’espace et la dimension temporelle.

Ainsi, l’interprétation et la nature des instruments peuvent changer la temporalité d’une œuvre en donnant une autre couleur ; elles provoquent d’autres sensations, d’autres sentiments et donc une autre perception de l’œuvre et de sa temporalité.

**

En conclusion, la musique, d’abord par sa construction, sa fabrication, avec ses silences, ses mouvements, staccato, legato et autres, son tempo, son rythme, nous place dans un espace-temps qui est propre à l’œuvre. Dans le Prélude de Bach, le temps « coule ». Dans la Danse hongroise n° 5 de Brahms, le temps court. Dans Gayaneh : danse du sabre de Khatchaturian, le temps sautille. Dans Gymnopédie n° 1 de Satie, le temps est suspendu. Ensuite, l’état de conscience dans lequel l’auditeur se trouve au moment de l’écoute joue un rôle dans la perception du temps. Les sensations, les souvenirs, les images que la musique nous apporte font apparaitre le temps comme interminable, long et ennuyeux, ou bien furtif et excitant ou encore calme et arrêté.

La musique et le temps forment un duo dans lequel le guide n’est pas défini. L’un et l’autre se transforment, se façonnent mutuellement donnant à l’auditeur une perception du temps réelle ou irréelle, continue ou discontinue, comme un instant ou une éternité.

Bibliographie / Sitographie :

- Le temps musical retrouvé par Michel Imberty (levi strauss) https://www.jstor.org/stable/24270421?seq=1

- Musique et esthétique du temps selon Kant et Bergson / https://popups.uliege.be/0774-7136/index.php?id=467#bodyftn16

- Musique et philosophie/ https://www.symphozik.info/musique-et-philosophie,102,dossier.html

- Musique, émotion, inconscient : logique d’une perlaboration / Giovanni Guerra / https://www.cairn.info/revue-insistance-2011-1-page-105.htm

- De Musica / Agustin / http://www.jdarriulat.net/Introductionphiloesth/Antiquitetardive/Augustin/AugustinMusica.html

- Le temps https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_(philosophie)

- Bachelard, Bergson, Emmanuel. Mélodie : rythme et durée / Christophe Corbier / https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2012-2-page-291.htm

- Temps vécu, temps affect et temps musical à propos de l’éternité selon Messiaen / Herman Parret / https://www.cairn.info/regimes-semiotiques-de-la-temporalite–9782130559078-page-227.htm

- Les Confessions / Augustin http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Augustin/AugustinConfXI.html

- Musique et temps / https://eduscol.education.fr/education-musicale/enseigner/programmes-et-accompagnement/eclairages-complementaires/musique-et-temps.html

- Musique, sons et signes / Philippe Manoury / https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/musiques-sons-et-signes

- Origine des barres de mesures / https://medium.com/@archippenjapongyepmou/lorigine-des-barres-de-mesure-dans-la-musique-écrite-237435c01e87

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_de_mesure

- Claude Lévi-Strauss et les formes symboliques de la musique / David Ledent / https://journals.openedition.org/lhomme/22970

- Kant sur la musique / Herman Parret / https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1997_num_95_1_7015

- Analyse de Paranoïd Androïd. http://labsynth.com/paranoid-android/ https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_your-song-paranoid-android?id=7969529

[1] Manoury Philippe, « Musiques, sons et signes / repenser les formes : les écritures du sonore » / partie 1 / France Culture, 21/12/2018

[2] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, Felix Alcan, 1889.

[3] Christophe Corbier, Bachelard, Bergson, Emmanuel. Mélodie : rythme et durée, dans Archives de Philosophie 2012/2 (Tome 75).

[4] A. Farges, « La notion bergsonienne du temps », Revue philosophique de Louvain, 1912.

[5] Saint Augustin, Confessions, livre XI, Env. 400 après J.-C.

Le tempo, maître du temps ?

par Maxime Hivert

Le tempo est la vitesse d’exécution d’une œuvre. On peut aussi dire que c’est la vitesse de la pulsation. Mais il faut également comprendre ce qu’est la pulsation : un battement qui revient de façon régulière et cyclique au début de chaque temps. La vitesse de ce mouvement régulier (battement) constitue donc le tempo. Il existe pourtant des musiques où la pulsation n’est pas régulière. Parmi ces musiques irrégulières figurent la « clave », formule rythmique caractéristiques de Cuba – mais pas seulement –, qui propose à l’intérieur d’un bloc (souvent deux mesures) des changements de pulsations. Le même nombre de temps demeurent, mais les appuis sont variables, comme on le voit dans la clave 2 :3 de la salsa. La pulsation est donc présente mais changeante, d’où la difficulté de reconnaître un tempo.

Or le tempo de la musique est souvent l’un des moteurs de la musique. Il participe à l’esthétique d’une musique. Il peut y avoir des morceaux au tempo rapide, d’autres au tempo lent ; certains s’amusent à manipuler le tempo pour le besoin esthétique. D’autres musiques n’ont même pas de tempo bien défini.

Ainsi, les différentes propositions de tempo changent-elles la perception et la signification du temps chez les auditeurs, chez les musiciens ou même chez les compositeurs ? Par exemple, une musique au tempo rapide nous donne-t-elle l’impression que l’on accélère le temps ? Et contrairement, marchons-nous au ralenti lors des tempi lents ?

Nous verrons dans une première partie en quoi le tempo définit une perception temporelle puis nous prendrons quelques exemples de différentes perceptions du temps pour en dégager des caractéristiques musicales.

Le tempo définit une perception du temps

D’après Gisèle Brelet, agrégée de philosophie ayant fait une partie de sa thèse sur l’art sonore, « le tempo atteste de manière éclatante la victoire du temps musical sur la durée psychologique, son autonomie[1] ». La perception du temps de la musique se différencie déjà de la notion de temps que l’on définit dans la vie. Nous avons une vision logique et rationnelle du temps des horloges, qui appartient à notre quotidien, notre chronologie. Mais la musique n’est pas la seule chose qui altère notre perception du temps : attendre dans une salle d’attente de dentiste, avec anxiété, fait s’écouler le temps beaucoup plus lentement qu’une discussion entre amis pour les mêmes dix minutes. La normalité du temps ontologique (temps dit « réel ») se fend et nous rentrons alors dans le temps psychologique qui est instable et asymétrique. D’ailleurs, Pierre Souvtchinsky explique dans son livre La notion du temps et la musique[2] (que Stravinsky reprendra dans La Poétique Musicale[3]) de quelle manière le compositeur peut manipuler par le langage musical ce temps psychologique que ressentira l’auditeur (attente, angoisse, tristesse, souffrance, crainte, contemplation, plaisir). Ainsi, la musique trouble notre temps psychologique autant que d’autres évènements dans notre vie (qui, elle, est socialement cadrée dans sa chronologie temporelle) et ceci est notamment dû au tempo. Peut être est-ce d’ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens utilisent la musique pour s’évader de leur quotidien.

Dans son ouvrage, Gisèle Brelet précise ensuite : « En outre, le tempo juste est destruction du temps comme “retard” d’une durée subjective inadaptée au temps objectif des événements sonores[4] ». Le tempo de la musique détruit notre temps ontologique. De plus, notre façon de découper le temps est aussi un tempo. Dans une minute, il y a 60 battements réguliers. Quand nous écoutons notre horloge, nous entendons ce tempo. La musique casse ce code. Et si dans cette minute, il y avait 84 battements réguliers ? Cela va forcement accélérer les battements par seconde. Les compositeurs changent de tempo en fonction de l’esthétique qu’ils recherchent afin de mener les auditeurs vers un temps psychologique précis.

D’ailleurs, les termes italiens pour définir le tempo qui apparaissent vers 1600 se traduisent par des intentions. Par exemple quand on dit allegro, on peut traduire le mot en français par joyeux. Ou encore andante veut dire « marche » en français. On donne des images ou des émotions pour définir le tempo d’une musique, comme si c’était cela qui allait rendre la musique « joyeuse » si elle est rapide.

On comprend donc que les compositeurs de l’époque utilisaient le tempo comme une valeur esthétique.

C’est plus tard que l’on définira le tempo par le battement par minute (prenant le pouls humain comme référence : entre 75 et 80 bpm). Et c’est notamment en 1806 que l’on inventera le métronome qui affinera la précision. Nous l’aborderons plus tard.

Exemples de différentes perceptions du tempo

La perception du temps diverge en fonction du tempo et nous allons essayer de le voir par des exemples concrets. Les exemples empruntés seront des cas extrêmes où le tempo participe particulièrement à l’esthétique générale de la pièce musicale.

1er exemple : Descendents : “I’m Not a Punk” (de l’album Milo Goes to College)

Sorti en 1985 (illustration 1), ce morceau représente la musique punk alors en plein essor aux États-Unis. Une des normes de la musique punk est sa vitesse très élevée. Pour faire bouger les jeunes rebelles dans les salles anglaises des années 70, les musiciens punk créèrent une musique rapide et propice à éveiller un jeune public à des pensées rebelles. Cette norme ne déroge pas ici à la règle.

Dans cette musique, on a la sensation de ne pas avoir le temps. Cela est causé, tout d’abord, par la batterie (instrument principal, qui définit le tempo de la chanson) qui ne laisse pas beaucoup d’espace de respiration, et particulièrement la caisse claire qui crée un effet rebondissant en jouant sur les 2e et 4e temps. Harmoniquement, la guitare change très rapidement d’accord, ce qui accentue cette impression de manque de temps.

Le chanteur a un débit très rapide sur le couplet, puis il tient des notes plus longues sur les refrains : c’est la seule respiration durant la musique.

Après une minute de musique au train infernal arrive la fin brutale et expéditive. La musique nous envoie beaucoup d’informations en très peu de temps, notamment car elle a un tempo rapide. Mais elle finit très vite pour nous laisser respirer. Cela fait partie aussi d’une norme de la musique punk : les chansons sont très courtes. Le public, lors d’un concert punk, vit son temps différemment : les gens sont impliqués de tout leurs corps en bougeant de manière incontrôlée. Cela demande de l’énergie et malgré la courte durée de la chanson, pour eux, le temps s’écoule. Ils sont dans l’effort et le bonheur ponctuel mais vivace plutôt que dans l’écoute attentive et évolutive d’une longue musique.

Le tempo rapide dans les musiques punk est quelque chose qui est donc, culturellement, devenu une norme pour ce style. La perception du temps en rythme effréné qui commence et s’arrête sans prévenir est aussi quelque chose qui fait partie de la culture du style. Le tempo peut s’inscrire culturellement dans un style pour le définir.

2e exemple : Chants tibétains. Monastère de Gyütö – La Voix des Tantra

Ces musiques liturgiques chantées par les moines tibétains d’un monastère s’éloignent de nos standards occidentaux (illustration 2).

Nous sommes ici en face d’une musique atemporelle. Au début, il y a des percussions que l’on entend sans comprendre s’il y a vraiment un tempo. Puis on abandonne l’idée de définir un tempo quand les voix gutturales et lancinantes apparaissent. L’absence de pulsation et les voix diphoniques nous donnent l’impression d’un temps arrêté.

Ce chant peut être considéré comme un Tantra. Un Tantra désigne un ensemble de pratiques monacales destinées à la réalisation rapide de l’illumination (que l’on peut atteindre au bout de 30 ans). C’est une récitation de textes rituels à la gloire des dieux bouddhistes.

Ces chants sont donc dédiés à la méditation, qui se veut en dehors du temps ontologique (réel). Le timbre particulier des chants gutturaux et diphoniques, ainsi que le tempo changeant voire inexistant créent cette suspension temporelle.

3e exemple : Teardrop (illustration 3)– « Massive Attack »

Ce morceau se veut plutôt lent avec un tempo de 77 battements par minute.

Nous avons une rythmique à la fois prononcée et rebondissante. Puis derrière, se font entendre l’instrumental et la voix, celle-ci restant douce et planante.

Cela correspond au style de musique, le trip hop, qui se veut être un mix entre le hip hop et la musique expérimentale. La boite à rythme représente le côté hip hop du morceau et les instruments l’aspect planant expérimental que l’on retrouve dans de nombreux morceaux de trip hop. Là, la musique prend son temps et fait durer longuement les mêmes parties instrumentales pour que nous puissions rentrer lentement dans son univers ; la chanson dure d’ailleurs 5 minutes et 30 secondes. Les compositeurs cherchent ici l’effet inverse du punk : un côté apaisant et transcendantal. Pour cela, le tempo lent joue un rôle important. On peut remarquer que la chanson se trouve à 77 bpm, qui correspond au pouls humain. Est-ce peut-être un moyen pour que la musique touche l’être jusqu’aux tripes ? En tous les cas, je ne pense pas qu’avec un tempo plus élevé la musique pourrait ralentir le temps pour obtenir l’apaisement du corps.

Les caractéristiques musicales influençant la perception temporelle

Les exemples précédents nous montrent que les nombreuses caractéristiques musicales qui se combinent nous font ressentir le temps unique de chaque musique.

Tout d’abord, la densité de la musique joue un rôle important. Une musique où l’espace musical est rempli par plusieurs couches d’instruments comme la chanson punk va davantage nous donner envie de danser énergiquement sur un temps court et rapide. Alors qu’une densité de musique plus étalée, avec des instruments qui donnent de la respiration, comme dans le troisième exemple, procure une sensation d’apaisement. On a donc la perception d’un temps plus long

Ensuite, la régularité participe à changer la perception du temps. Dans l’exemple 2, le tempo est non existant car trop irrégulier : cela nous donne l’impression d’un arrêt du temps psychologique. Le tempo des 1ère et 3e musiques est régulier mais de vitesses différentes. La 1ère est à vitesse rapide et provoque la sensation de ne pas avoir le temps alors que la 3e est plus lente, toujours au service d’une sensation d’apaisement. L’utilisation de certains instruments permet de faire ressentir plus ou moins cette régularité, comme la batterie qui revient dans la 3e pièce musicale avec un rythme répétitif ne s’arrêtant jamais.

L’utilisation de différents débits (un débit est un défilement de formules rythmiques dans un tempo donné plus ou moins répétitif) dans la musique est importante. Lors des débits rapides et répétitifs comme dans le premier exemple, cela nous donne envie de bouger de façon « incontrôlée » alors que dans un morceau aux débits plus syncopés comme le 3e, on aura plus envie de prendre notre temps, peut être avec des mouvements réguliers du corps.

Par ailleurs, les timbres des sons peuvent changer la perception du temps. Dans l’exemple 2, les voix diphoniques un peu étranges nous interpellent et nous font rentrer dans une certaine transe. Alors que les guitares, affectées de distorsion et un son plutôt agressif de la musique punk, nous font passer à un temps plus dynamique.

Ces caractéristiques ont, pour certaines, un rapport proche au tempo alors que d’autres en sont complètement indépendantes.

**

Nous avons vu que le tempo, par ses caractéristiques, permet à la musique de casser le temps logique pour s’inventer son propre temps dit « psychologique ». Malgré sa codification, c’est surtout un ressenti personnel qui nous le fait comprendre

Ce sont d’ailleurs précisément les compositeurs qui en sont venus à vouloir codifier la valeur du tempo pour trouver de la précision dans leurs compositions (avec le métronome qui numérote précisément les différentes vitesses comme l’allegro qui fait 120 à 168 battements par minute ou encore l’andante qui se joue entre 76 et 108 bpm). Malgré cela, l’exactitude ne peut que rarement correspondre au temps imaginé par le compositeur – qui lui, ne se limite pas à une vitesse métronomique.

Par exemple, Beethoven, pourtant se servant du métronome tout juste inventé en 1806 par un certain Mælzel, remit beaucoup en question son utilisation, en soutenant que le métronome était cassé car il ne respectait pas l’intention temporelle de ses morceaux.

Les différentes cultures musicales apportent leurs normes qui influent sur le tempo et plus largement sur l’impression temporelle. Ce sont ces normes qui permettent aux morceaux de mêmes styles d’avoir précisément des caractéristiques esthétiques communes. Les compositeurs se servent de ces normes temporelles pour infléchir les temporalités dans leurs musiques.

Mais ces caractéristiques, qui constituent des normes pour certains styles, ont-elles toujours un rapport avec le tempo ? Pour certaines, pas forcément, comme les timbres de son, la dynamique du son, le volume sonore. Si le tempo est un maitre du temps, il n’est surement pas « l’unique ».

Les différents tempos et caractéristiques suffisent-ils à changer la temporalité intérieure de tout le monde durant l’écoute de musique ? Il me semble que cela dépend beaucoup de la sensibilité de chacun mais aussi des conditions d’écoute des œuvres musicales. En effet, je peux être émotionnellement dans une sensibilité différente que celle qu’essaye de transmettre une chanson. Une chanson de punk peut m’apaiser et me transmettre une certaine nostalgie, et non forcément me donner envie de bouger instinctivement. Un chant tibétain peut me réveiller le matin et me donner l’énergie pour démarrer ma journée. Tout cela est une question de contexte, d’humeur, de personnalité et de pleins d’autres facteurs qui sont sûrement trop nombreux pour être énumérés et étudiés ici.

En plus de cela, les moments, les lieux et la façon dont j’écoute la musique vont faire changer la temporalité de la musique écoutée. Le temps ne s’écoulera pas de la même façon si j’écoute la musique en live dans une salle de concert ou si je l’écoute dans mes écouteurs pendant que je fais la vaisselle. Par ailleurs, quand je joue de la musique, je ne la perçois pas comme si je l’écoutais notamment si je pense à sa structure temporelle.

Ainsi, les compositeurs se servent certes du tempo pour faire varier la temporalité de leurs morceaux. Cependant, malgré l’influence des choix temporels du compositeur, notre interprétation personnelle nous fait appréhender ce temps de manière plus variable. Peut être que le maitre du temps musical, n’est pas le tempo comme le dit le titre, mais tout simplement nous et notre manière de ressentir l’écoulement temporel.

Bibliographie / sitographie :

– Brelet, Gisèle, Le Temps musical, essai d’une esthétique nouvelle de la musique, en 2 volumes, Paris, PUF, 1949.

– Carter, Elliott « La Musique et l’Écran du Temps », La dimension du temps, 1998Lien : https://books.openedition.org/contrechamps/2052?lang=fr, consulté le 18/04/2020

– Fougere, Stéphane, « Tibet : Monastère de Gyütö – La Voix des Tantra ». Rythmes-croises.org paru le 5 Avril 2017. Lien : https://www.rythmes-croises.org/tibet-monastere-de-gyuto-la-voix-des-tantra/ consulté le 15/04/20.

– « Le temps musical, essai d’une esthétique nouvelle de la musique ». Article (sans précision d’auteur) du quotidien Le Monde paru le 17 Juillet 1950, Lien : https://www.lemonde.fr/archives/article/1950/07/17/le-temps-musical-essai-d-une-esthetique-nouvelle-de-la-musique-1_2040728_1819218.html, consulté le 18/04/20

– Souvtchinski, Pierre, « La notion du temps et la musique », Revue musicale, mai-juin 193.

– Stravinski, Igor, La Poétique musicale, Paris, J.-B. Janin, 1945.

– Pages du site Wikipédia :

Pulsation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsation consulté le 11/05/20.

Tempo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo consulté le 11/05/20.

Métronome : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tronome consulté le 11/05/20

[1] Gisèle Brelet, Le temps musical. Essai d’une esthétique nouvelle de la musique, Paris, P.U.F., 1949, cité dans l’article « » Le temps musical » essai d’une esthétique nouvelle de la musique (1) », Le Monde, Article parut le 17 juillet 1950, consultable : https://www.lemonde.fr/archives/article/1950/07/17/le-temps-musical-essai-d-une-esthetique-nouvelle-de-la-musique-1_2040728_1819218.html consulté le 21 mai 2020.

[2] Pierre Souvtchinsky, « La notion du temps et la musique », Revue musicale, mai-juin 1939.

[3] Igor Stravinski, La Poétique musicale, Paris, J. -B. Janin, 1945 p. 47 sqq.

[4] Gisèle Brelet, op. cit.

Le tube : quelles temporalités ?

par Soraya Puechavy

En musique, le tube désigne aujourd’hui un morceau bénéficiant d’un succès important auprès du grand public. À l’origine, ce terme vient du cylindre rotatif sur lequel on enregistrait la musique jusqu’au début du XXe siècle. Il aurait été utilisé pour la première fois par Boris Vian au milieu des années 1950 lorsque celui-ci était directeur artistique chez Philips, non sans ironie pour désigner un morceau à succès ayant des paroles creuses.

En terme de composition, la temporalité de la musique peut être définie comme l’organisation dans le temps de repères auditifs, créant une dynamique propre à chaque morceau selon l’espacement de ces repères.

La popularité d’une œuvre musicale semble en grande partie reposer sur la mémorisation que le public en fait. L’importance de la mémorisation fait qu’un morceau difficile à retenir, avec des mélodies longues et compliquées, n’est pas repris par le grand public. Ceci est à mettre en lien avec le fait que les morceaux produits par les grandes majors[1] sont diffusés sur les radios à une fréquence extrêmement soutenue.

On peut alors se demander quel est le rôle de la répétition dans la popularité d’un morceau de musique, et quelles en sont les conséquences sur la temporalité de l’œuvre. Y a t-il une temporalité du tube et quels en seraient les grands traits ?

Nous commencerons par analyser l’utilisation qui est faite de la répétition dans les grands tubes, et nous en observerons les effets sur leur temporalité. Puis nous évoquerons la place de la voix en tant qu’instrument présent dans l’immense majorité des grands tubes et faisant l’objet d’une temporalité différente des autres instruments. Enfin nous conclurons sur les caractéristiques temporelles communes à la plupart des tubes.

La répétition, comment et pourquoi ?

Selon les époques et les esthétiques, la répétition peut prendre différentes formes.

Dans la « Marche Turque » de Mozart, bien connue du grand public actuel, la première phrase musicale, répétée deux fois, est elle-même constituée d’une part d’un premier motif répété à la tierce au dessus, puis à la quinte tronquée d’une note, puis à l’octave deux fois de la même manière tronquée et une troisième fois en entier ; d’autre part d’un motif rythmique répété trois fois dont deux sur des notes identiques, puis une troisième fois de manière modifiée (mes. 5-7) – exemple 1. Tout le morceau est ainsi construit sur des répétitions de courts motifs constituant des parties plus grandes elles-mêmes répétées.

Exemple 1 : début de la « Marche turque » de Mozart

Par ailleurs, la chanson, genre de musique populaire par excellence, est basée sur la répétition de la mélodie à chaque couplet, et d’un refrain qui revient à fréquence régulière. Les carrures sont les mêmes tout au long du morceau, c’est-à-dire qu’on a le même nombre de mesures sur la même grille harmonique, à chaque couplet, à chaque refrain, et éventuellement à chaque pré-refrain.

Aujourd’hui, la musique samplée est devenue omniprésente dans notre paysage musical, et l’utilisation croissante des logiciels et des outils numériques dans la production nous amène de plus en plus à faire de la musique par la répétition de motifs superposés, qui se répètent en continu et s’arrêtent selon des carrures. La dynamique est créée par l’ajout et le retrait de parties, toutes les 8, 12 ou 16 mesures suivant le tempo. Cette tendance se retrouve dans toutes les esthétiques, et rares sont aujourd’hui les musiques qui n’utilisent pas de boucles (Someone Like You d’Adèle, Alors on danse de Stromaé…). Les arrangements des grands tubes comportent systématiquement des « hooks » (« crochet » en anglais), petits motifs mélodiques (parfois joués par la basse ou des instruments virtuels aux sonorités variées) qui reviennent systématiquement et « accrochent » l’oreille de l’auditeur. En effet, la pop actuelle utilise ces motifs comme des plages temporelles de une ou deux mesures qui renouvellent sans cesse l’attention de l’auditeur en se répétant au sein d’une partie plus large elle-même répétée. Étant donné que la mémorisation joue une part importante dans la popularité d’une œuvre, il n’est pas étonnant de constater que les musiques répétitives obtiennent un plus grand succès auprès du public.

Temporalités linéaires, temporalités cycliques

On peut considérer que la pulsation constitue la première des répétitions au sein du morceau, car il s’agit d’un battement à intervalle régulier, joué par des percussions et/ou induits par les appuis mélodiques. La vitesse de cette pulsation, le tempo, constitue la base temporelle du morceau et rares sont les musiques non-pulsées.

Cependant, la pulsation varie toujours lorsque la musique est jouée par des instrumentistes (à moins qu’ils n’utilisent un métronome, mais là encore il reste des approximations). Les musiques créées à partir de samples (boucles) obtiennent une pulsation plus stable. En effet, les samples sont de courts extraits musicaux, dans lesquels la variation du tempo est par conséquent minime. Ces extraits sont répétés en boucle, ce qui induit une stabilité de la pulsation à l’échelle du morceau. Plus tard, l’apparition des logiciels de composition musicale a apporté avec elle des pulsations rigoureusement stables gérées par des processeurs informatiques, utilisés aujourd’hui dans la plupart des productions grand public. À ce titre, on peut noter une différence de temporalité entre une musique qui « vit » à travers une pulsation variant tout au long du morceau et une musique calibrée sur un battement toujours identique.

Dans la chanson, ces deux procédés existent. Par exemple dans la chanson française ou la folk, les albums sont parfois enregistrés en studio avec des instruments physiques (Manu Chao, Moriarty), tandis que les grosses productions (Jay Z, Lady Gaga, Justin Bieber…) sont créées sur logiciel avec des instruments virtuels, ou parfois avec des instruments physiques enregistrés séparément au métronome, puis remixés voire corrigés, avant d’être mixés avec des instruments virtuels.

Par ailleurs, on peut remarquer que la durée des tubes est, à de rares exceptions près, toujours de 3 ou 4 minutes. En effet, même les morceaux de musique « classique » qui peuvent être considérés comme des tubes obéissent à cette règle : la « Marche turque », qui est généralement connue dans son intégralité, dure environ 3 mn 45, et le plus souvent, seules des parties isolées des grandes symphonies sont connues du grand public.

Que ce soit en terme de composition et d’arrangement ou en terme de pulsation, on voit que la tendance est à une temporalité courte et de plus en plus cyclique, bouclée, avec des répétitions à l’identique de plus en plus nombreuses et un battement sans aucune variation.

Il semble cependant qu’il y ait un besoin de variations pour ne pas fatiguer l’oreille de l’auditeur, car parallèlement, les tubes actuels comportent de plus en plus souvent des ponts, c’est-à-dire de courts passages qui se différencient du reste de la chanson, par une harmonie et une rythmique différentes des autres parties (Baby One More Time, Toxic, Womanizer de Britney Spears, Rude Boy, Umberella de Rihanna, toutes les chansons de Missy Elliot qui en a fait une marque de fabrique, Back to black d’Amy Winehouse, Naughty Girl, Single Lady, Sweet dream de Beyoncé….). On voit également se généraliser l’utilisation du pré ou post-refrain, qui permet de répéter trois parties au lieu de deux (couplet-refrain). Ces tubes comportent généralement 4 parties : couplet, pré-refrain, refrain et pont (le pont supportant très bien un changement total d’harmonie et de rythmique).

La voix, un instrument à la temporalité particulière ?

Parmi les productions musicales actuelles, l’immense majorité des tubes appartient au genre de la chanson,les musiques purement instrumentales étant moins connues du grand public, à l’exception des musiques de film et de jeux vidéos.

Si on considère la voix comme un instrument au même titre que les autres, les rimes et la répétition de syllabes constituent des repères sonores, au même titre que les hook instrumentaux évoqués précédemment. À ce titre, on peut remarquer que les paroles des tubes sont souvent construites sur de courtes phrases ou des mots répétés, créant des motifs vocaux repris à fréquence régulière, aussi bien sur les couplets que sur les refrains et pré-refrains : Poker Face de Lady Gaga (« Po po po poker face, po po poker face »), Pump it de Black Eyed Peas (« pump it », « turn it up » et de nombreux mots répétés au cours du morceau), On the floor de Jennifer Lopez (« on the floor » répété à chaque fin de strophe sur le couplet ainsi que sur le refrain).

Cependant, la temporalité de la voix a ceci de particulier qu’elle peut chanter ou parler sur des plages temporelles différentes de celle des instruments l’accompagnant. En effet, elle constitue un fil rouge qui attire l’oreille et peut être qualifié de voix lead (diriger). Portant la mélodie principale, elle peut créer des phrases de tailles variables (ces phrases étant constituées elles-mêmes de motifs répétés). Par exemple dans Come As You Are de Nirvana, la guitare et la batterie tournent sur des boucles de deux mesures, tandis que Kurt Cobain chante des phrases de 4 mesures sur le couplet, puis de deux mesures sur le refrain, et enfin de 4 et 2 mesures sur le pont.

Dans la chanson, les paroles respectent les carrures instrumentales (une phrase toutes les deux mesures par exemple), mais il est à noter que le rap des années 90, dont sont issus certains grands tubes, se distingue avec des phrases plus ou moins longues pouvant commencer ou s’arrêter sur n’importe-quelle division du temps, constituées d’allitérations plus ou moins rapprochées, créant leur propre rythme et donnant juste rendez-vous au « beat » sur des temps forts (The Fugees, 2 PAC, I am…). Le texte pose ici des variations de temporalité sur les boucles de la bande instrumentale, ce qui permet au morceau de « respirer ».

**

Nous pouvons d’abord mettre en lumière des caractéristiques communes à tous les tubes en terme de temporalité : leurs mélodies se structurent à partir de courts motifs, répétés à l’identique ou avec de légères variations, constituant des phrases musicales plus longues elles-mêmes répétées. Ces phrases musicales forment des parties qui sont également répétées au cours du morceau, il s’agit donc d’une construction en forme de poupées russes (imbrication de répétitions courtes au sein de répétitions plus longues). De plus, l’instrument portant la mélodie (la voix le plus souvent) effectue des phrases plus longues sur les motifs plus courts de l’accompagnement. Ces motifs d’accompagnements sont pour la plupart rythmiques dans les musiques dites « classiques », c’est à dire qu’ils sont reproduits à différentes hauteurs de notes, tandis qu’ils sont toujours dupliqués à l’identique (rythmiquement et mélodiquement) dans les musiques actuelles.

Cette tendance à la répétition a pris des proportions inédites avec l’avènement des musiques électroniques et leur influence sur toutes les esthétiques. Aujourd’hui, les grands tubes sont tous structurés autour de boucles extrêmement courtes empilées les unes sur les autres et rigoureusement identiques, y compris en terme de pulsation. Cette omniprésence de la répétition semble trouver sa limite par une certaine fatigue et une perte de l’attention de l’auditeur. C’est pourquoi les tubes actuels comportent presque systématiquement un pont qui permet de faire respirer le morceau avant de reprendre le refrain, ainsi que des pré-refrains constituant une partie supplémentaire à répéter au cours du morceau.

On observe donc à la fois une répétitivité importante, mais également la nécessité de respirations et de variations. La temporalité du tube devrait ainsi être un équilibre entre ces deux besoins, permettant une mémorisation rapide avec des plages de répétitions courtes, sur lesquelles on pose une voix décrivant des plages de répétitions plus longues et plus variées, notamment en terme de motifs rythmiques et mélodiques.

Cet équilibre peut être trouvé de différentes manières,

selon que la grille du couplet et du refrain est la même ou non, que les

boucles de répétition de l’accompagnement sont plus ou moins longues, que la

voix lead se répète à l’identique sur

les parties ou non. Dans tous les cas, il semble que la temporalité du tube

réponde à une double nécessité, celle de stimuler l’attention de l’auditeur

sans fatiguer son oreille.

[1] Le terme « major » désigne les grandes boîtes de production musicale (Universal Music, Warner Music, Sony Music Entertainment).

Les temps investis

Portraits musicaux de l’immensité nordique

par Louis Roudaut

Des exemples de descriptions de paysages en musique

existent dès Janequin au XVIe siècle (avec « La Chasse »,

par exemple). À partir de la période romantique, le paysage sert de toile de

fond à une aventure vécue par un héros, et le développement musical s’appuie

sur l’opposition entre les deux. La Symphonie pastorale de Beethoven est

considéré par certains comme un exemple, où le héros se bat pour son destin et

contre la nature, avant de s’y abandonner[1].

Ce modèle subjectif, où le point de vue du héros est retranscrit par la

musique, est bien exprimé dans la forme sonate,

où le thème principal plein d’allant (le protagoniste) se développe en

contraste avec un second motif plus statique (le paysage).

Cette conception du paysage évolue au fur et à mesure du romantisme où les

compositeurs, influencés par le concept du « sublime » apporté par

Kant et les poètes romantiques, font de l’espace naturel le sujet même de la

musique, sans même qu’un personnage ne soit nécessaire. Cependant, l’influence

de l’homme se fait toujours sentir, car ce dernier prête aux paysages ses perspectives,

son ambiance, ses références et ses propres perceptions[2].

Parmi ces paysages, les paysages nordiques revêtent une couleur particulière, celle que leur ont donné de nombreux écrivains et compositeurs. En passant par plusieurs courants et styles musicaux d’époques différentes, je vais montrer comment certains paysages nordiques sont peints en musique, et en quoi ils questionnent le rapport de l’homme à la nature.

Le grand espace nordique

Caractéristiques

Les grands espaces nordiques nourrissent l’imaginaire de l’homme de plusieurs représentations. Elles ont en commun au moins deux caractéristiques : l’immensité et le silence.

« Le silence compte parmi les caractéristiques premières de l’imaginaire du Nord : il s’insère dans un réseau de signes autour de l’immensité, du froid, de la neige, de la blancheur, de l’horizontalité, de l’éternité et de l’absence de repères, bref, autour d’un lieu défini par la culture occidentale comme celui d’une absence humaine[3]. »

Si les paysages existent surtout à travers les représentations et les perceptions de

l’Homme, comment décrire un paysage qui est celui de l’absence humaine ?

Pour y répondre, il convient tout d’abord d’essayer de comprendre comment est

perçu le « Grand silence blanc » du Nord par l’homme. Pour cela, il faut se pencher

sur la littérature, et les témoignages, fictifs ou non, de ceux qui se sont

confrontés à cet espace, et qui ont nourri de leurs récits l’imaginaire

collectif.

Ce qui semble frapper d’abord, c’est le silence, le froid : « aucun bruit, un

vrai silence d’hiver, la main du froid encore sur la bouche de la terre[4]

». D’un environnement aussi hostile, l’homme qui s’y confronte se retrouve face

à différentes émotions : la peur du silence « ce silence les accablait

sous le poids de l’infini et de l’irrévocable, […] les réduisant ainsi à ce

qu’ils étaient réellement[5] »,

que l’on pourrait rapprocher de la célèbre maxime de Pascal : « Le silence

éternel de ces espaces infinis m’effraie ».

Ce silence revêt même un pouvoir capable de plonger l’homme dans une véritable crise existentielle :

« Sur tout régnait un silence tel qu’Alexandre en resta longtemps saisi. La paix de la vallée l’atteignait comme un reproche. Vaine a été ton agitation, futile ton angoisse, sans mérite ta souffrance, inutile tout cela, disait le silence à cet homme épuisé. D’ailleurs, as-tu vraiment souffert ? lui demandait la nature, et, incapable de l’affirmer ici, Alexandre pencha la tête ; il se sentait l’homme le plus démuni du monde[6]. »

À tel point que jack London le personnifie d’un rire maléfique :

« Un monde figé, si froid et si désolé qu’il se situait au-delà même de toute tristesse. En fait, on y percevait plutôt comme l’ébauche d’un rire, […] un rire sinistre et angoissant participant de l’inéluctable. C’était l’impérieuse et indicible sagesse de l’éternité qui manifestait sa dérision à l’égard de la vie et de ses vaines entreprises[7]. »

Dans le silence, se trouve aussi la peur que celui-ci soit interrompu par un

bruit, indicateur d’un danger et décuplé par le contraste :

« Lorsqu’un pas crevait la route, le craquement semblait emplir le pays et monter jusqu’au scintillement des étoiles que le jour n’effaçait pas encore[8]. »

On peut donc déduire de ces extraits que le Nord a été décrit comme un milieu hostile, moins par sources de réel danger que par son absence de repères, qui offre tout loisir à l’humain de se retrouver face à son impuissance dans une angoisse toute existentielle.

Existe-t-il ainsi une représentation sonore (bruits, ambiances, éléments figuratifs ou symboliques) que les compositeurs ont été amenés à utiliser dans leurs descriptions du Nord ? Comment décrire en termes musicaux un espace infini ? Comment en décrire le silence, l’immobilité et l’éternité (la musique en tant qu’ensemble de sons organisés, n’étant pas présente naturellement dans les paysages) ?

Dans la littérature, de nombreux sons viennent nourrir l’imaginaire de la musique des grands espaces nordiques :

« la nature nordique inspire les écrivains qui la décrivent en termes musicaux, qui peuvent donner des idées de composition : le vent comme un refrain, l’eau comme un murmure solitaire, le frasil comme une symphonie, les aurores boréales comme « un bruissement étouffé »[9]. »

« Le fracas égalait celui d’une nombreuse artillerie. La glace terrestre, aux colorations d’un bleu verdâtre, et la glace océane, celle-ci immaculée de blancheur, luttaient l’une contre l’autre. […] À peine entendions-nous la basse profonde du vent qui mêlait sa voix à cette symphonie[10]. »

Le silence omniprésent a aussi un son :

« On dit du silence qu’il induit une immobilité : signe qu’il se lie à une certaine forme de temporalité. Plusieurs auteurs suggèrent que le « silence du Nord » est en fait une succession horizontale de sons : « un bruit sourd, continu […], toujours semblable, mais sans monotonie […] lignes continues, simplification des signes, allongement des temporalités[11]. »

Un des premiers exemples dans la musique savante scandinave – Sibelius

Le début du modernisme finnois (1900-1945), comprenant le symbolisme, l’impressionnisme et l’expressionnisme (qui ont cohabité dans une certaine mesure avec la fin du romantisme en Finlande), s’attache à décrire musicalement les grands espaces nordiques, en utilisant de nouvelles textures sonores. Le principal représentant de cette recherche à l’époque est Jean Sibelius (1865-1957).

D’origine finnoise, Jean Sibelius est un compositeur dont les œuvres musicales suggèrent une atmosphère et des paysages nordiques, particulièrement dans ses orchestrations de poèmes, où il s’attache aussi à la mythologie du kalevala (mythologie nordique). Ces œuvres débutent souvent par l’évocation d’un paysage mythique, développé par une pédale à la basse, sur laquelle les cordes les plus aiguës viennent créer une atmosphère brumeuse ; les timbres utilisés ont généralement tendance à être sombres.

C’est le cas dans l’ouverture du Cygne de

Tuonela où la pédale donnée par les basses grimpe en arpèges jusqu’aux

cordes plus aiguës, pour créer cette brume. L’opposition entre ces deux

registres – extrêmement grave / extrêmement aigu – crée un espace très

vaste. L’orchestration privilégie les timbres sombres, car les clarinettes (à

l’exception d’une clarinette basse), les trompettes et les flûtes en sont

exclues[12].

La temporalité de cet espace mythologique parait différente de celle des

humains, car temps et espace sont intimement liés pour créer un effet de

gigantisme, par lequel tout mouvement à notre échelle est insignifiant. Le

temps s’arrête, l’espace semble infini et statique.

Le XXe siècle : entre traditions et innovations

La musique savante : l’importance du bourdon

Exemple 1: arrangement de Grete Pedersen de « ned i vester soli glader », à consulter sur : http://senza-voce.e-monsite.com/medias/files/ned-i-vester.pdf

En plus des compositions originales, certains musiciens scandinaves ont aussi adapté des mélodies traditionnelles en utilisant les différents procédés que nous avons vus. Prenons par exemple l’arrangement de Grete Pedersen (célèbre cheffe de chœur norvégienne) de « ned i vester soli glader », qui est à la base un hymne vespéral traditionnel de Norvège (exemple 1).

Grete Pedersen fait le choix d’adapter cette mélodie pour chœur mixte. La mélodie du couplet semble flotter au dessus d’un espace statique, qui évoque pour moi non seulement une nature immense, désertique, à laquelle ont pu être confrontés les paysans et ouvriers de l’époque, mais aussi la nature qui les a accueillis. Voici une traduction du couplet : « Le soleil se couche à l’ouest, merci mon Dieu pour vos bénédictions, gardez nous en sécurité toute la nuit »… Le titre de ce chant fait directement référence à la nature (Ned i vester soli glader : « le soleil se couche à l’ouest »), et ouvre le morceau. G. Pedersen a peut être fait le choix de développer un espace statique en lien avec cette simple phrase, qui inscrit le texte de cette prière dans un cadre où la nature domine le rythme des hommes, et où le coucher de soleil termine une dure journée de travail. Un bourdon est soutenu par les voix d’hommes à la tonique, puis est doublé d’une deuxième puis d’une troisième voix à la quinte et à la sixte mineure. Ces consonances simples donnent une forte sensation d’espace. Cette séquence est développée sur un mode éolien sans fonctions tonales, la modalité semblant faciliter la construction de l’espace statique et ouvert.

Le fait que la mélodie soit toujours dans un registre supérieur (altos et

sopranos), par rapport au bourdon statique des hommes, me fait penser que la

prière issue de ce chant s’élève au-dessus des paysages nordiques et, de leur

dureté, dans leur adresse à Dieu. Un court mouvement harmonique court est

répété deux fois pour le final : c’est seulement à partir de ce moment que les

voix des hommes se met en mouvement, participant au dessin harmonique esquissé

par la mélodie. Ce moment correspond,

dans les paroles, aux remerciements adressés à Dieu dans la prière :

« merci pour la nourriture, la santé, les vêtements et le bonheur ».

L’espace statique disparaît peut être à ce moment là pour figurer un

rapprochement entre l’humain, sa prière et la nature qui les accueille, une

congruence qui se retrouve dans la reconnaissance et le bonheur que l’Homme

éprouve à être en sécurité matérielle, grâce aux dons de Dieu et de la nature.

Ces repères harmoniques sont comme des jalons, des moments où l’homme s’extrait de ce lieu de « l’absence humaine », selon l’expression de Chartier[13]. L’extrait de partition ci-dessus donne à voir les bourdons maintenus durant la pièce ; à la mesure 16, l’écriture devient plus verticale et tonale comme expliquée précédemment. Il n’y a d’ailleurs pas de barre de mesure dans l’édition originale de Grete Pedersen, ce que l’on peut considérer comme un symbole de l’exclusion de la temporalité qui construit l’espace statique.

L’usage des bourdons dans la musique chorale est cependant bien antérieur au XXe siècle. Ils sont utilisés dans les chants traditionnels de Géorgie dont l’origine remonte avant le IVe siècle après J. C.

Ces derniers utilisent eux aussi des procédés créant un espace statique, comme on peut le voir dans « elia irde », qui est aussi un chant de prière. L’espace statique que l’on peut ressentir en écoutant cette pièce est également dû à un bourdon soutenu par les basses, et par l’usage répété d’accords de quartes suspendus, qui restent « ouverts », leur résolution sur la tierce ayant le plus souvent lieu sur les temps faibles. Il est impossible de savoir si ces procédés millénaires ont été utilisés pour décrire les paysages de la Géorgie (la région montagneuse de Svanétie au nord ouest du pays dans le cas d’Elia Irde) : peut-être illustrent-ils d’autres éléments de la culture géorgienne.

Pour en revenir aux paysages du nord, nous avons vu que le silence est, d’après Chartier « une succession horizontale de sons : “un bruit sourd, continu, […] toujours semblable, mais sans monotonie[14].” ». Le bourdon est lui aussi horizontal et hors du temps, il est peut être une figure musicale du silence de ces paysages.

Musiques actuelles et nouvelles textures

Un bond vers la deuxième moitié du XXe siècle nous amène vers de nouveaux tableaux des paysages nordiques, grâce aux progrès technologiques que sont :

– l’enregistrement de la musique

– la possibilité de couper, superposer des pistes

(ou d’échantillonner)

– la découverte de nouvelles textures sonores (amplification des instruments, synthétiseurs).

Ces technologies ont été utilisées vers la fin des années 1960 dans le rock psychédélique, et le synthétiseur mènera de nombreux groupes occidentaux (Tangerine Dream, Klaus Schulze, Brian Eno, Pink Floyd) à la recherche de nouvelles sonorités, à l’origine de l’ « ambient music ». Ce genre musical évoque une qualité atmosphérique, contemplative, dont les pièces musicales sont construites sur des nappes de synthétiseurs. La recherche est portée sur la texture des sons, mais aussi sur une impression statique et hors du temps, qui se prête bien à la description de paysage[15].

Western wind[16] se base sur les principes de l’ambient music. Cette chanson écrite et interprétée par Sidsel Endresen (chanteuse de jazz et de musique électronique norvégienne) figure sur l’album « undertow » paru en 2000. Cette chanson est bâtie sur une boucle (un court extrait musical, enregistré à partir d’un instrument ou programmé sur ordinateur, qui est répété), ici probablement sur le son d’une flûte (à laquelle vient se superposer d’autres instruments par intermittence), traité informatiquement. Durant les 8 minutes du morceau, cette boucle agit comme un bourdon, dont le timbre rappelle très clairement le son du vent. Ce dernier est en fait un ostinato sur 3 notes (les 3 premiers degrés du mode éolien développé dans le morceau, dans le sens descendant) – l’ostinato est un procédé utilisé pour créer l’espace statique[17]. Tous les éléments sont ici réunis pour dresser un tableau de la nature nordique, avec « le vent comme refrain[18] ».

Western wind semble cristalliser la crise existentielle qui saisit l’homme dans sa confrontation avec les espaces du nord, telle que décrite par London ou Roy (voir 1.1.). Le grand espace est celui du vide intérieur, du froid d’où les émotions sont gelées. Le vent est à la fois un refrain glaçant, obsédant et maléfique, et un témoin de l’impuissance de l’homme, qui disperse ses larmes dans le vide (le refrain : « Cry in the western wind »). L’homme est confronté à une angoisse qui lui fait mal au ventre, qui lui tord le cœur (« your belly aches, your heart bends over and over »), et à l’incapacité d’exprimer ses émotions. Son silence peut être mis en parallèle avec le silence propre aux paysages du Nord.

Western wind est un tableau des paysages nordiques intéressant en ce sens qu’il fond ces paysages avec la psyché de l’homme. C’est ce qui rend cette pièce plus introspective que Ned i vester, qui est davantage un tableau du quotidien des hommes vivants dans ces paysages (dans lesquels ils peuvent s’abriter la nuit venue). Le paysage « hostile » de Western wind donne l’impression d’être partout autour de l’homme, voire à l’intérieur de lui. Cependant, ces deux morceaux ont en commun l’expression d’une tension qui s’exerce entre l’homme et son environnement.

**

D’autres groupes récents se sont plongés dans la veine existentielle et froide de l’immensité nordique, comme Sólstafir, groupe de post métal islandais (« Sólstafir » signifie d’ailleurs rayons crépusculaires) ; on peut voir l’influence des paysages nordiques dans leur univers sur la pochette ci-dessous. Il y est représenté deux ombres, un homme accompagné d’un cervidé, devant une taïga qui semble secouée par le blizzard. Il s’en dégage un certain sentiment de solitude.

La notion d’espace statique, a d’ailleurs été beaucoup été utilisée dans les groupes de metal actuels et de la fin du XXe siècle pour décrire la souffrance d’être abandonné dans le vide de l’univers, ou bien d’être au bord de la folie. Le bourdon, qui est, nous l’avons vu, la base de l’espace statique, a même donné son nom (« drone » en anglais) au sous genre du drone doom[19], avec Sunn O))) par exemple, qui exploite le bourdon comme une brume électrique chargée de désespoir. Il ne s’agit plus forcément d’immensité nordique, mais peut être d’un autre espace qui en serait la quintessence en terme de solitude.

[1] information trouvée sur l’article de Wikipedia « Symphonie n°6 (Beethoven) – Symphonie Pastorale » https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie_n%C2%BA_6_(Beethoven), consulté le 10 juin 2020.

[2] Juha Torvinen & Susanna Välimäki , « Nordic drone », in Tim Howell (dir.), The nature of nordic music, Routledge, 2019.

[3] Daniel Chartier, « Du silence et des bruits, le Nord est silencieux », Les cahiers de la société québécoise de recherche en musique, vol. 14, No.1, mai 2013, p. 25.

[4] Élisabeth Vonarburg, Les voyageurs malgré eux, Montréal, Québec/Amérique, coll. «Sextant », 1994.

[5] Jack London, Croc-Blanc, Paris, Librairie générale française, coll. «Le livre de poche», 1906, p. 9.

[6]Gabrielle Roy, Alexandre Chenevert, Montréal, Beauchemin, 1954, p. 190.

[7] Jack London, op. cit., p. 11.

[8] Bernard Clavel, Le royaume du Nord. Tome 2: L’or de la terre, Paris, Albin Michel, coll. «Pocket», 1984. p. 31.

[9] Chartier, op. cit., p. 27.

[10] Ibid.

[11] Ibid., p. 25.

[12]Juha Torvinen & Susanna Välimäki, ibid. Numéro de page inconnu

[13] Chartier, op. cit., p. 25.

[14] Guillaume Lévesque, « La croix du Grand Calumet », in Aurélien Boivin [éd.], Les meilleurs contes fantastiques québécois du XIXe siècle, Montréal, Fides, 2001.

[15]Olivier Bernard, Anthologie de l’ambient, d’Éric Satie à Moby : nappes, aéroports et paysages sonores, Camion blanc, 2013.

[16] Simonx49. (2011, juillet 2). Sidsel Endresen – Western Wind [vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=5qqrLKlXV-s

[17] Juha Torvinen & Susanna Välimäki, ibid. numéro de page inconnu.

[18]Chartier, ibid., p. 27.

[19] Article « drone metal » de Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_metal), consulté le 27 mai 2020.

La notion d’espace et de temps dans la transe chamanique

par Jeanne Drouet

Le rapport au temps et à l’espace varie d’un contexte à un autre, d’une culture à une autre. Dans ce sens, il est possible de mettre en comparaison les sociétés occidentales aux sociétés plus traditionnelles qui n’accordent pas la même place à la notion de temporalité. En Occident, le temps (avec un passé, un présent et un futur) est ordonné de manière linéaire comme sur une frise chronologique, tandis que dans de nombreuses sociétés plus traditionnelles, la vision du temps est cyclique ; il n’y a ni commencement, ni fin, tout est un éternel recommencement, et l’homme s’inscrit dans un cycle cosmique où la vie est réglée au rythme de la nature. Ce questionnement de perception spatio-temporelle a suscité de nombreuses études en sciences physiques avec notamment Albert Einstein et la théorie de relativité dont les conclusions sont toujours d’actualité : l’espace et le temps sont liés et ils sont relatifs, c’est-à-dire qu’ils sont souples, élastiques et peuvent-être déformés. Voilà pourquoi il est intéressant d’essayer de comprendre le processus de transe, qui, induit par la musique, permet d’atteindre un état qui modifie, voire supprime totalement ces notions d’espace-temps, à la manière du temps élastique de la relativité d’Einstein. La découverte de la transe chamanique de Mongolie est l’occasion de comprendre qu’il est possible d’accéder à d’autres temporalités, et ce par le biais de la musique. Ainsi, dans un premier temps, nous essayerons de comprendre le processus de transe, par l’expérience de Corine Sombrun. Ensuite, nous examinerons ce processus par le prisme de la science et de différentes recherches. Enfin, nous nous intéresserons aux différentes formes de transe qui existent dans les pays occidentaux.

Musique et transe dans l’expérience chamanique

Le processus de transe

La transe est un état de conscience modifiée. Les formes peuvent être diverses (cataleptiques, compulsives, de possession, etc.). Nous étudierons ici la transe chamanique de Mongolie. Il s’agit d’une pratique spirituelle qui attribue une âme à chaque être vivant ainsi qu’à tous les éléments de la nature. Les chamanes sont des hommes ou des femmes qui ont été choisis pour leurs pouvoirs curatifs. Ils pratiquent de nombreux rituels afin de pouvoir entrer en contact avec des entités et des esprits (ancêtres, animaux…) et ont un rôle très important au sein de la communauté. Ils sont considérés comme de véritables maîtres spirituels ou comme des guérisseurs. Au sein de nombreuses ethnies, être chamane est un véritable don. Pour entrer en contact avec cet autre monde, ils pratiquent la transe sous forme de divers rituels mis en place lors de cérémonies. Mais ce qui est commun à chaque rituel, c’est l’utilisation de la musique. Les chamanes mongols utilisent principalement le tambour chamanique pour induire l’état de transe, et également la gambarde, le chant diphonique, le hochet. Il suffit parfois de quelques secondes de battements répétitifs de tambour pour que le chamane plonge dans la transe, comme s’il s’agissait d’une porte ouverte sur un autre monde. Généralement, l’état de transe est représenté par des tremblements et une agitation corporelle. Le chamane perd alors toute notion de temps et d’espace, a des visions, perd la sensation de douleur et accède à une toute autre perception de l’environnement qui l’entoure.

Dans les pays occidentaux, cette pratique a suscité non seulement la curiosité mais également le doute. Il a longtemps été dit que les chamanes théâtralisaient les scènes de transe, ce phénomène étant considéré plutôt comme une pratique lié au folklore traditionnel. Quoi qu’il en soit, il ne peut avoir lieu sans la musique : celle-ci a donc toute son importance.

C’est en 2001 que les scientifiques vont avoir à nouveau l’occasion de se pencher sur la question : ils choisissent alors de s’interroger davantage sur le fonctionnement du cerveau humain, lors de la transe, à partir de l’expérience de Corine Sombrun.

L’expérience de Corine Sombrun

Corine Sombrun est une musicienne, compositrice, musicologue et journaliste. L’un de ses reportages pour la BBC la conduit en 2001 au nord de la Mongolie au sein de l’ethnie des Tsaatans. Lors d’une cérémonie qu’elle enregistre dans le cadre de son travail sur les traditions chamaniques, le son du tambour utilisé par le chamane la plonge dans un état de transe qu’elle ne peut contrôler : dès les premiers sons de tambour, elle se met à trembler, se comporte et hurle comme un loup. Le chamane lui explique que sa réaction est le signe qu’elle est également chamane et qu’elle doit suivre une initiation dans la tradition. C’est ainsi que pendant huit années, Corine Sombrun va retourner régulièrement en Mongolie pour suivre les enseignements d’une chamane tsaatanes. Un peu plus tard, et grâce à ses enregistrements, elle arrive à identifier certains rythmes précis de tambour chamanique ayant induit chez elle l’état de transe.

Dans son livre Mon initiation chez les chamans[1][1], elle réussit à mettre des mots concernant son expérience personnelle et ses ressentis lorsqu’elle se retrouve en transe : aucune perception de la douleur physique (alors qu’elle se donne des coups), visions, force décuplée et perte de la notion de temps et d’espace. Elle perçoit les espaces qualifiés de disharmonieux, auquel cas elle émet des sons incontrôlés, parle un langage inconnu, pour les rééquilibrer.

Suite à cette expérience inattendue, Corine Sombrun s’est posé un certain nombre de questions. Pourquoi la transe modifie-t-elle le comportement du cerveau et lui donne-t-elle d’autres capacités ? Pourquoi a-t-elle l’impression d’avoir une perception différence de la réalité ? Sa profession la pousse à en savoir plus : elle ressent donc le besoin de rencontrer le monde scientifique pour établir des recherches.

Il est clair que les expériences des chamans et de Corine Sombrun permettent d’observer ce phénomène et de constater une chose : la musique émise par les battements de tambour chamanique modifie leur état de conscience.

La transe et ses tentatives d’explications anthropologiques et neurologiques : quelle place pour la musique ?

Premières recherches, avant l’expérience de Corine Sombrun

Hypothèse 1

Bien avant l’expérience vécue par Corine Sombrun, des chercheurs s’étaient penchés sur la question et avaient tenté de comprendre quelles pouvaient être les modifications physiologiques induites par le rituel avec le tambour chamanique. Dans les années 1960 aux États-Unis, le chercheur Andrew Neher avait étudié pour la première fois les effets du tambour grâce à un électroencéphalogramme : il avait pu démontrer que le rythme répétitif du tambour modifiait l’activité des ondes cérébrales du cerveau et influait sur l’activité électrique de plusieurs fonctions motrices et sensorielles. Pour Michael Harner, anthropologue spécialisé dans le chamanisme traditionnel, cela semble en partie dû au fait que le simple battement d’un tambour comporte de nombreuses fréquences sonores, et transmet ainsi simultanément des impulsions le long de diverses voies nerveuses dans le cerveau. Les battements du tambour sont principalement constitués de basses fréquences, ce qui signifie que plus d’énergie peut être transmise au cerveau par un battement de tambour que par un stimulus de haute fréquence[2].

Ainsi, les fréquences émises par le son du tambour auraient une influence directe sur le cerveau, et pourraient par conséquent induire l’état de transe.

Hypothèse 2

Pourtant, dans les années 1980, Gilbert rouget, ethnomusicologue ne partage pas cet avis et considère que les expériences menées par A. Neher ne sont pas valables. Selon lui, aucun instrument, ni aucun son spécifique n’est associé à l’état de transe. La musique n’agirait pas de manière mécanique sur le cerveau. C’est à dire que la transe ne pourrait pas être due à la stimulation auditive par les fréquences émises par le tambour. La musique ne pourrait donc pas agir sur le cerveau et la transe serait induite de manière culturelle. L’état de transe naîtrait d’une crise émotionnelle qui modifierait le comportement intellectuel dit « normal ». Le sujet en état de transe perdrait le contrôle de son corps et de ses fonctions cognitives car submergé d’émotions.

Ces deux hypothèses remettent donc forcément en question le rôle attribué au tambour et plus généralement à la musique dans l’état de transe. À mon sens, il y a quand même un point commun à ces différentes hypothèses : le tambour chamanique induit un état nouveau où la perception du temps et de l’espace est altérée.

Je pense également que l’expérience de Corine Sombrun a permis quand même de faire évoluer nos connaissances à ce sujet : on sait désormais que la transe peut également toucher des individus, y compris ceux qui sont étrangers à la culture chamanique.

Recherches menées suite à l’expérience de Corine Sombrun.

L’expérience de Corine Sombrun en 2001 a permis de faire de nouvelles recherches sur le sujet, bien après Neher et Rouget. Suite à son voyage en Mongolie, elle ressent le besoin d’en discuter avec des scientifiques pour comprendre d’avantage sur ce qui lui est arrivé. En 2009, elle rencontre le Professeur Pierre Flor-Henry et son équipe de recherche au Clinical Diagnostic and Research Center de l’Alberta Hospital d’Edmonton au Canada. Elle passe de nombreux tests avec des éléctroencéphalogrammes dont les résultats permettent l’ouverture d’un premier protocole de recherches dédié à la transe chamanisme mongole étudiées par les neurosciences. Le Professeur Flor-Henry et son équipe comparent les résultats de son cerveau en état de repos et en état de transe. Il est alors prouvé que la transe n’est pas le fruit d’une théâtralisation mais modifie de manière spectaculaire le fonctionnement des circuits cérébraux. Pour le neurologue Dr Lemarquis, la musique a un impact sur le corps et l’esprit, car il y a plus de cellules nerveuses pour l’ouïe que pour tous les autres sens réunis. La science découvre donc que la musique a un impact sur le cerveau de l’homme.

Le rôle du tambour et de la musique

Corine Sombrun, qui est elle-même musicologue, identifie avec précision les séquences sonores enregistrées qui provoquent cet état de transe chez elle. Le tambour, considéré comme un instrument membranophone (instrument dont le son s’obtient précisément grâce à une peau de cerf), émet des fréquences de résonance particulières. Ses battements commandent ceux de l’onde sonore qui exerce une stimulation auditive de même cadence sur le système nerveux. Le rythme du battement de tambour produit une fréquence située dans la longueur d’onde thêta. L’onde thêta (situées entre 4 et 8 Hz) correspond à l’état de très profonde relaxation et permet d’accéder au subconscient. C’est un état qui est utilisé notamment en hypnose. Voilà en quoi le tambour chamanique tient un rôle nécessaire dans le phénomène de transe.